「學生出國,就會有國際觀嗎?就能了解國際間相互依存的關係嗎?」「問題解決能力很重要,小小幼兒園的孩子要如何培養?」慈大附中教師們,利用暑假最後一週的時間,安排連續三天的精進課程,第二日特別安排k-12「慈中校園新課綱風貌」課程分享,展現如何透過課程培養學生的人文精神與國際素養。並規畫實作工作坊,回歸到教育的核心精神與價值~課程規劃和設計,立足「慈中的現在」,學校的另一群老師-慈懿會爸媽也共同參與,一起擘劃「慈中的未來」。

上午透過k-12「慈中校園新課綱風貌」教學分享,看見慈中團隊在課程研發所做的努力,也特別邀請慈濟大學何縕琪院長給予點評,何院長肯定慈中小幼的師長透過素養導向教學四要素,真正落實自發、互動、共好的新課網精神。新課綱所謂素養精神絕非紙上談兵,而知識能力唯有在走出教室後方能展現,慈大附中是一所包含幼兒園、小學、國中、高中的學園,從幼兒園到中學部,推行素養教學不遺餘力,只願能為孩子們開啟課堂更精彩的風景。

「學校乾淨嗎?驚人大發現」思維建構從小建立,解決問題從生活需求開始,幼兒園教師團隊帶領孩子一起做環保,以兒童本位出發,當離開小小舒適圈後,走到土地上沒看過的角落,孩子們是否能發現問題,進而解決問題?「偏見是來自不了解,危機帶來轉機與生機」小學部團隊以砂婆礑山海風為名,在山海之間,找到人的定位,也確立人文課程中心思想,從深耕在地學習同理感恩,讓孩子在課程間關懷社會並發揚台灣,將人文素養真正落實在生活情境中。

課程是學校的根基命脈,從106年到111年,慈中為新課綱做足準備,從扎根、萌芽到綻放,課程百花齊放,就此奠定慈中招牌:社會科團隊打造「奇萊山海・港式尋蹤」,讓學生從在地關懷檢核自己對土地的認同感、族群間的互動及連結;國文與自然結合的「航向海洋」則打破科目框架,嘗試跨領域課程融入NPDL;「食農教育」讓「能力」有了實際輪廓,藉由成品(蔬果)的耕耘收成,使孩子更深刻體會「一粥一飯,當思來處不易」。

把人文化「有形」(課程)為「無形」(日常實踐),用多元化元素培養學生人文素養,在「活得開心、活得自在、活得幸福」之外,慈濟信念更希望孩子活得有價值,故師長需反問初衷:在這時處變動的世代,為人師表的價值是什麼?多年的經驗與涵養告訴我們,師長的價值源於專業,所以接下來安排了各部的專業精進~~。

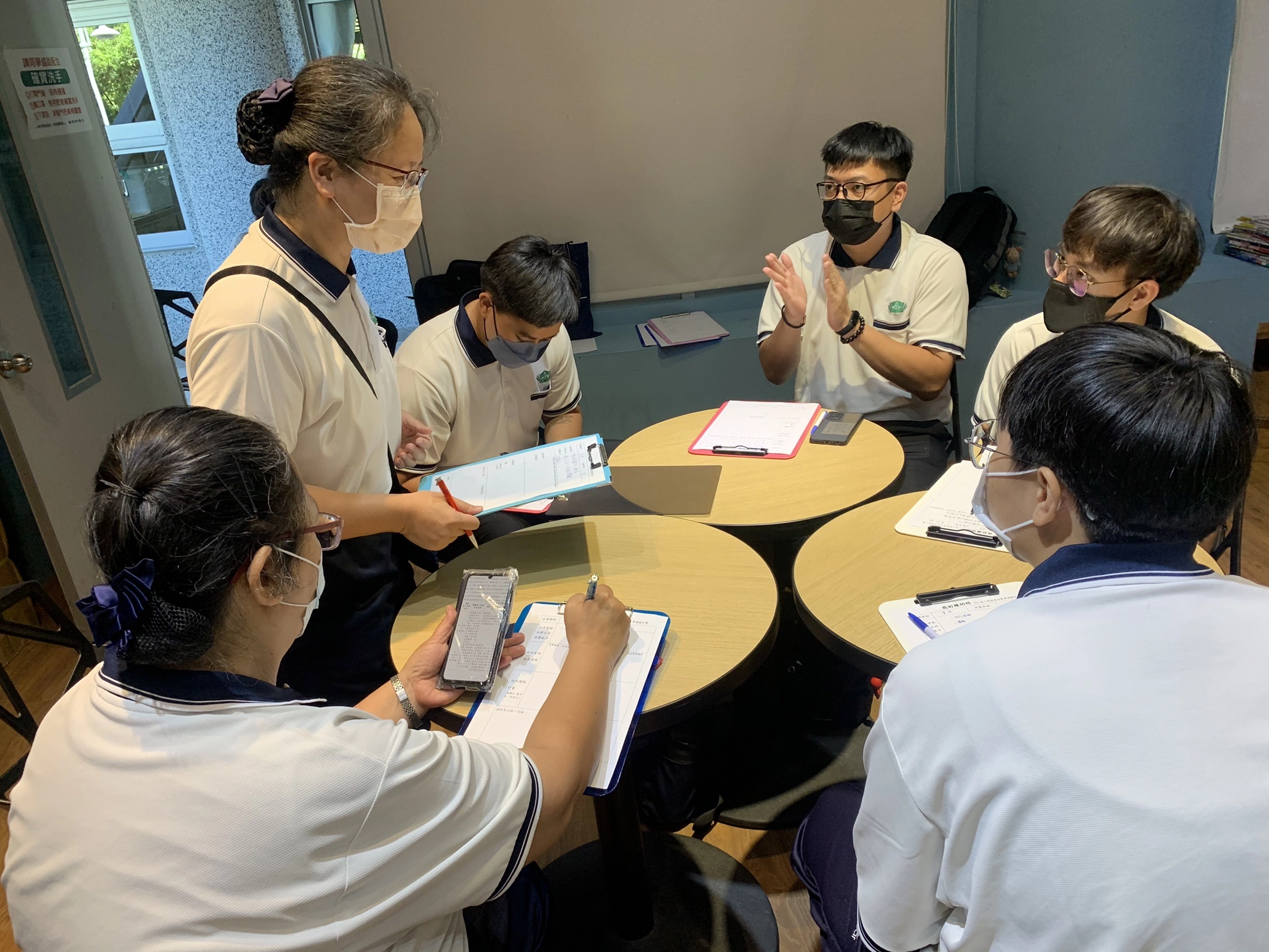

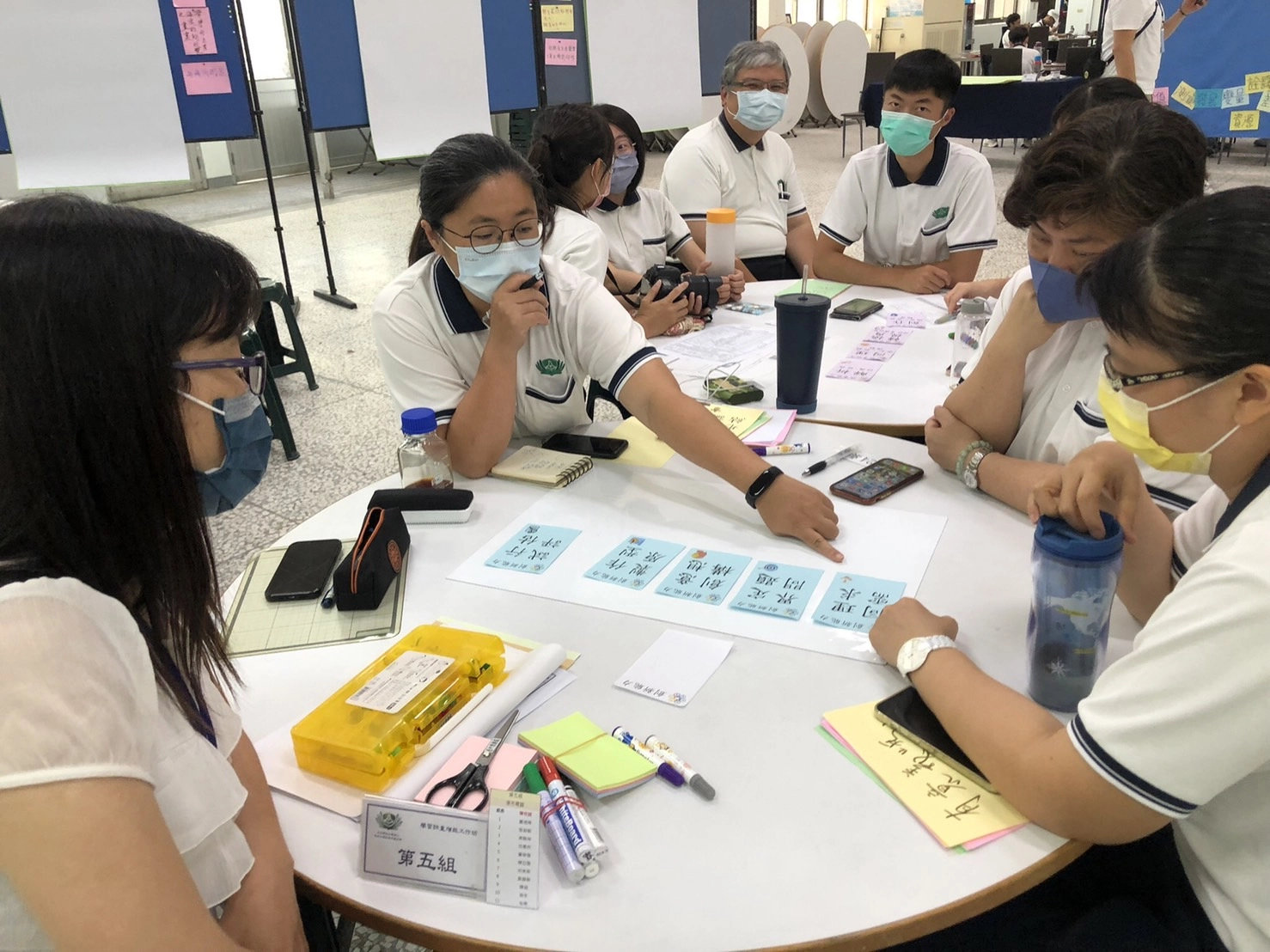

而下午各部分開進行實作研討,為開學聚積專業能量,迎接學生到來。幼兒園師長們則是針對新學年度的方案課程進行討論與規劃,大家集思廣益互相提供建議,將方案課程之脈絡更聚焦與細緻。小學部由教務主任王佩茹帶來了有效教學練功坊,「不管要練什麼功,只有自己想練,才能成功!」,每個老師寫下新年度自己想精進的學科,聚焦在希望學生能夠擁有的具體能力,並為自己規劃了相關的教學策略及增能計畫。練功坊以分組合作學習的操作方式進行,結合行動咖啡館的討論,腦力激盪,交流著彼此的教學能量,為自己的教學增能,功力升級。

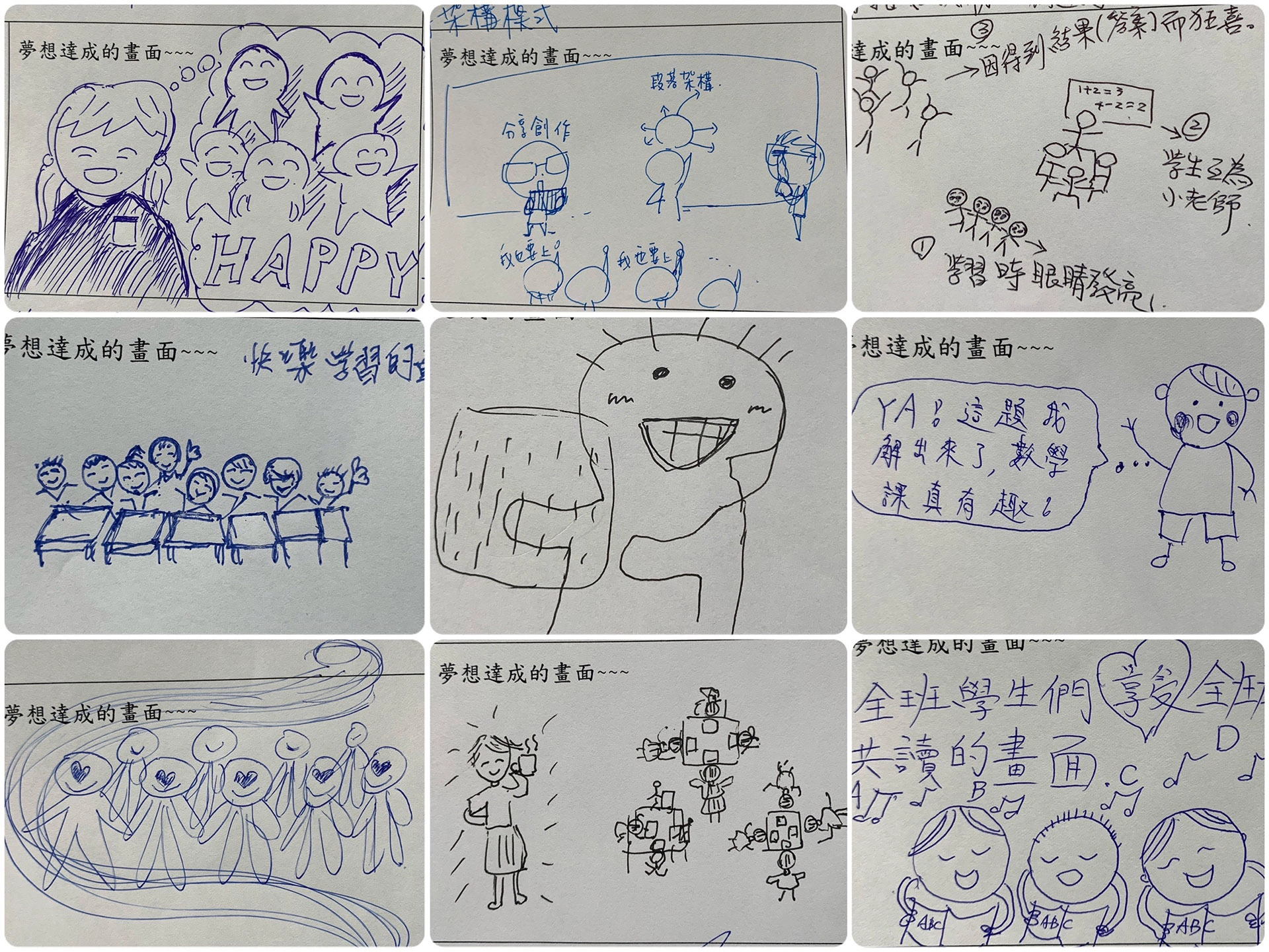

每個老師的練功本上,無不寫著滿滿的策略與實行計畫,「練功過程不用貪多,也不用跟別人比較,只要自己專注聚焦,一點一滴享受師生共學共創的過程…」活動的最後,教師們在練功本上畫出自己夢想達成的畫面,將教學的實踐做成具象的圖畫,也為所有老師在新學期開學前,種下一個有效教學的目標!

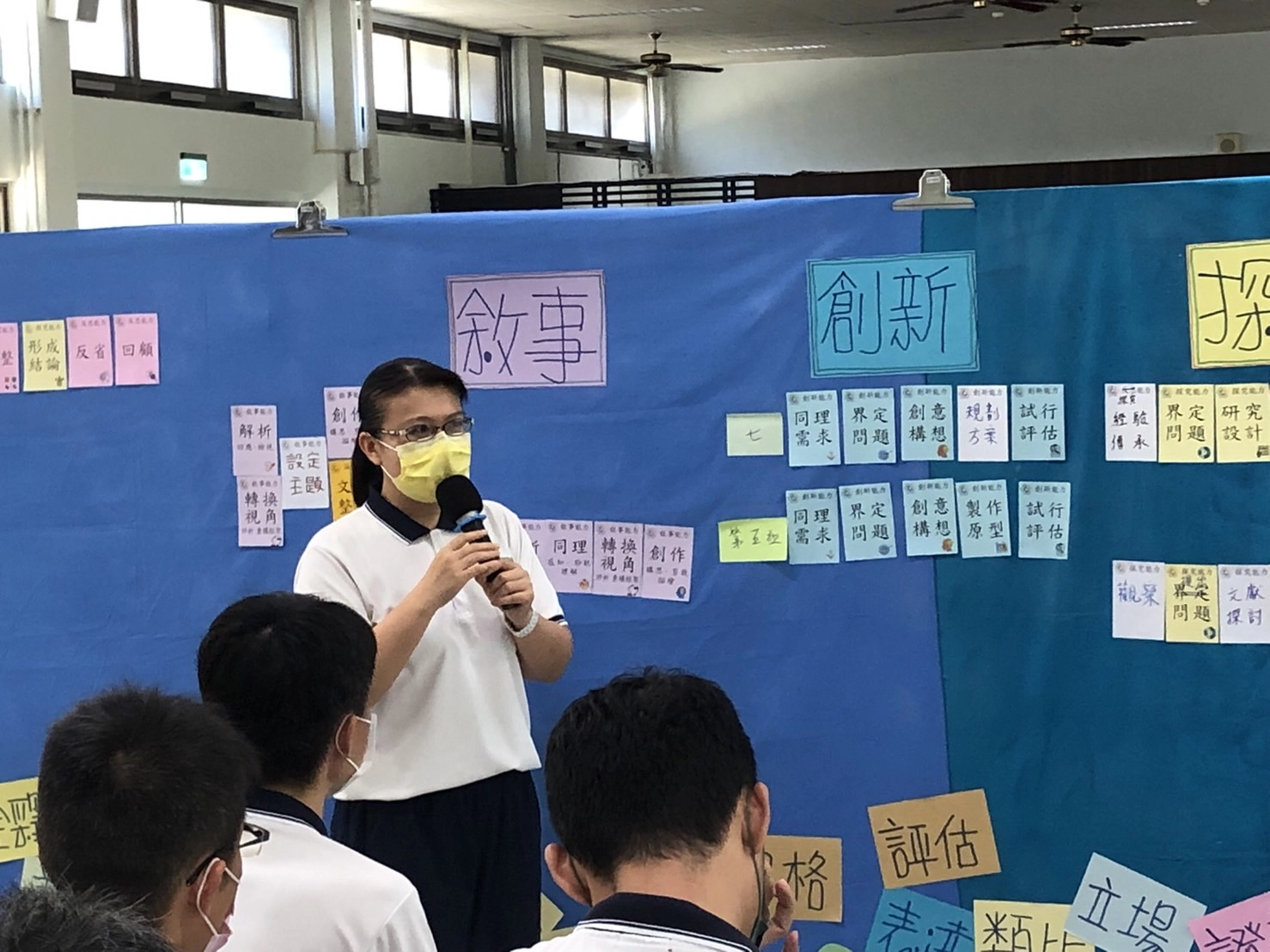

中學部邀請「愛思客團隊」入校指導,帶著師長們以實作方式重新盤點既有的社群與課程。「知識很難,但要讓它變成認知和態度。」愛思客團隊秉持著素養導向提倡的知識、情意、技能,在今天的研習中跟老師們分享了課程設計的各種步驟、技巧,共同思考如何安排課程,以促進學生學習,同時也重視評量階段的檢視:「藉由課程設計,你要帶學生去哪裡?」利用以終為始,透過表現任務評量課程是否符合預期目標。

校長李玲惠表示,慈大附中的課程設計,不僅落實新課綱中「自動好」的精神與願景,並結合生活脈絡,整合知識情意技能,亦利用工具達到實踐,希望學生的關注能擴展與連結,從自己、家人、社區到全世界,成為一位世界公民,這就是生活美善最不同的地方:期許孩子心中有他人,同時在學習成果中能有問題解決的歷程,並展現高階思考能力,也期許慈中教師團隊,能創造更多得以幫助學生面對未來挑戰的課程──「教師準備好,學生就各自精采」。

撰文/林宜棻、楊媁莉、王佩茹、陳佩珠;攝影/慈大附中提供