為什麼有的房子在地震時依然穩固,而有的卻瞬間倒塌?其實,這背後藏著結構工程的奧秘!為推廣偏鄉地區的科學教育,工研院與慈濟大學攜手合作進行偏鄉科技教育,自去年開始到花蓮偏鄉學校服務,這學期末他們結合慈大巴奇克志工服務隊,到水源國小進行「小小工程師」課程,讓小朋友了解,如何利用結構力學搭建穩固的建築物。

0403花蓮大地震後,許多人開始關心建築結構的安全性。你聽過結構工程師嗎?慈大巴奇克志工隊在水源國小舉辦了一場科技教育課程,從職涯探索中,鼓勵孩子思考未來的夢想,並帶領他們認識結構工程師的工作。

結構工程師主要的工作是規劃、設計及分析土木及建築工程的結構體系,確保其穩定性、安全性及經濟性。科技教育志工先用棉花糖與義大利麵進行示範,讓孩子們了解如何利用三角形結構提高建築物的穩定性。巴奇克志工隊董力誠同學表示,平時巴奇克主要課程是家庭教育,這次帶入科學教育,甚至融入AI,對小朋友來說是比較不一樣,也能激發他們對科學的興趣。董力誠同學說:「因為花蓮地震很頻繁,所以我們希望讓小朋友有這樣的結構常識外,也能對未來的職業有多一點想像。」

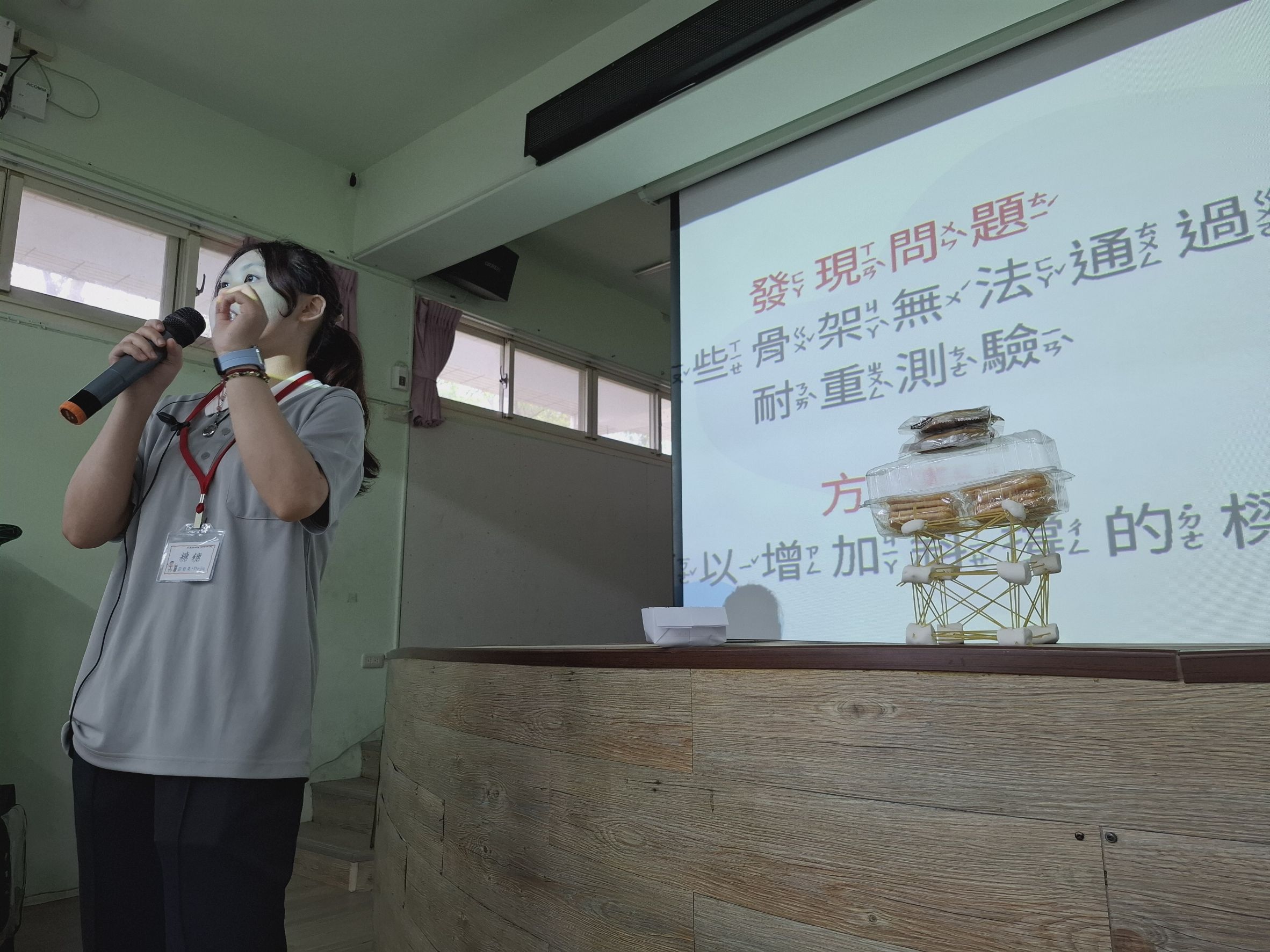

孩子們親手用黏土與竹籤設計模型,當他們發現四根棍子的結構不夠穩固時,嘗試加入三角形支撐,驚喜地看到連水壺都能穩穩地放在上面!小朋友在過程中充滿好奇,甚至回應這個跟在工地常看到的鷹架是同樣的原理,嘗試成功後,不斷的請大哥哥姊姊們來欣賞拍照,結構設計主題因貼近家庭生活,引發高度共鳴,深具教育意義。

工研院推廣科技教育不遺餘力,希望透過簡單有趣的教具,讓孩子們輕鬆理解科學原理。2024年,工研院與慈濟大學在花蓮Omega Zone展開合作,舉辦「無人機培訓課程」,邀請豐濱國中、瑞穗國中、富源國中的學生參與,並結合學校服務志工隊醫學系⾒晴醫療服務隊和兒家系巴奇克希望志⼯隊,走進花東偏鄉學校與部落,讓更多孩子受惠,包括有銅蘭國⼩、⽔源國⼩、西林國⼩、台東縣卑南國⼩、台東縣⾦峰鄉嘉蘭部落等。

由工研院提供師資,慈大科技志工隊有來自分遺、兒家、醫工與傳播等系所20多位學生投入。科技教育志工兒家系梁華庭表示自己是社會組,有些專有名詞很陌生,但是透過這些生活化的教材,不論是不是對數理物理有興趣,都可以理解,梁華庭說:「小朋友也許對學測這些沒有興趣,但可以讓他們建立一些基本的物理知識,甚至是學科的概念,我覺得是很好的。」

除了與工研院合作,同時也結合台積電慈善基金會,服務學習組廖依盈組長表示,許多學童過去較少接觸科技主題課程,因此每場活動都能感受到他們的新奇與興奮。例如在與台積電慈善基金會志工聯手的自走車課程中,學生們不僅學習簡單程式設計,也逐步培養邏輯與創造力,「孩子們看到當自己做的東西成功時,眼睛都亮了,覺得能帶給他們很大成就感!」除了在台灣外,服務學習組暑假也將科技課程帶往馬來西亞,持續點亮孩子的科學夢。

(撰文、攝影:李家萓)