搭配鑼鼓聲響起,「決戰火雲洞」布袋戲正式開場!只見舞台上的唐三藏、孫悟空、豬八戒、沙悟淨和妖怪扭打成一團,妥妥重現台灣早年金光布袋戲的聲光效果,讓花蓮米崙日照中心的長輩看得目不轉睛,瞬間時光倒流,秒回野台戲的童年記憶,正是再適合不過的懷舊治療!沒想到,如此聲勢浩大的演出,在幕後操偶的,竟然是慈濟大學瑞智憶學苑的失智阿公阿嬤!

「決戰火雲洞」劇情取自於西遊記,說的正是唐三藏師徒前往西方取經途中,紅孩兒得知唐三藏是天上神佛轉世,若能吃到唐三藏的肉,就能長生不老。所以,紅孩兒找了許多妖怪助陣,趁機抓走唐三藏,最終被觀世音菩薩給收服了。特別的是,保留傳統情節,還穿插抑揚頓挫的國、台語調,以及武戲必備的基本功,像是對打、妖怪現出原神等,展現出台灣特色的布袋戲技藝。

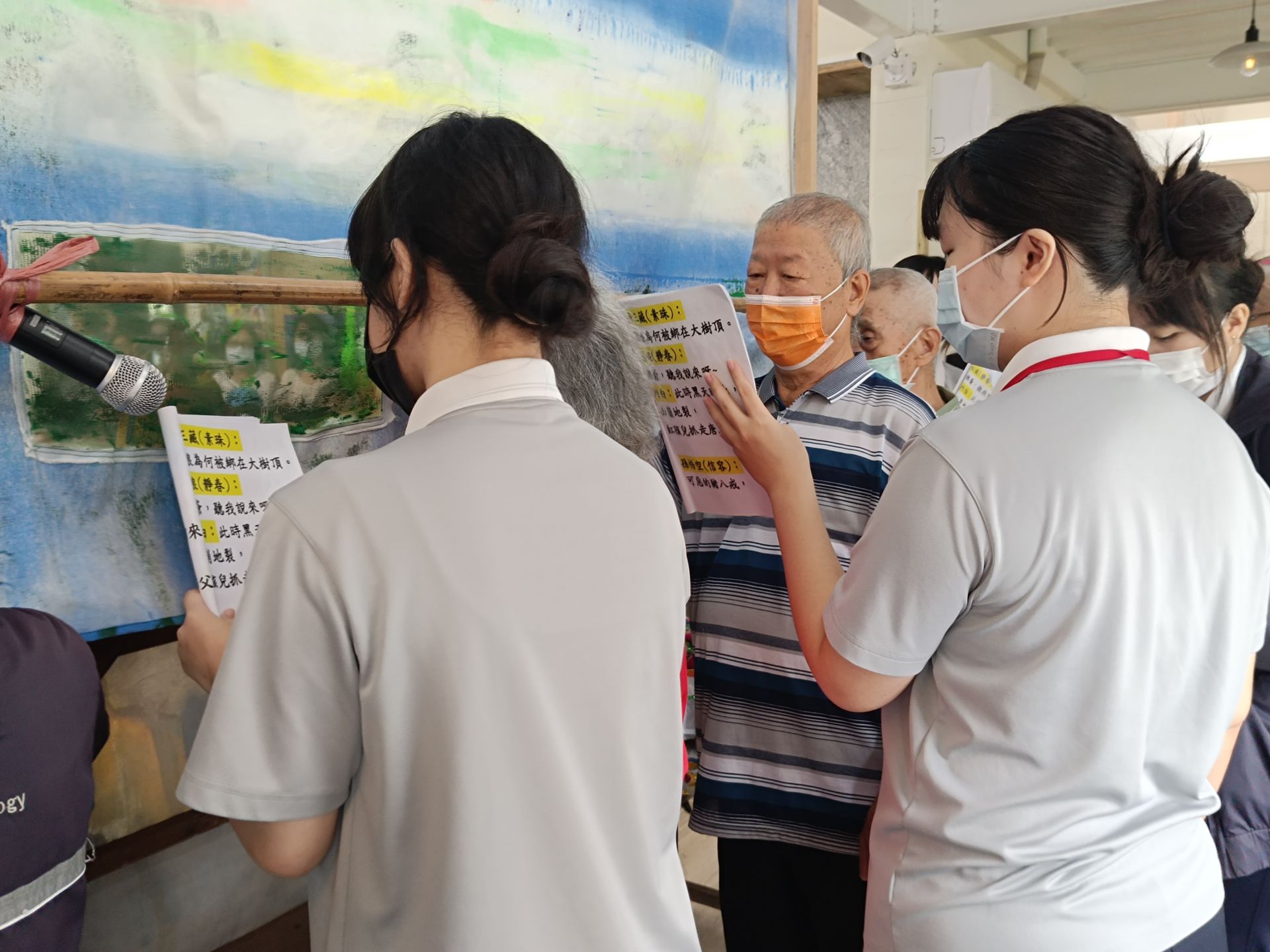

雖然不敢說流暢度百分百,但是瑞智憶學苑的老人家,認真的唸著台詞,再搭配手部動作賣力操偶,努力融入情境,詮釋好每一個角色,敬業程度已突破滿分!還有8位慈大護理科五年級學生,輪流在每位長輩身邊協助拿麥克風、道具和提詞的50號粗體大字報,不忘協調上場和後台動線,才能共同成就「決戰火雲洞」布袋戲在日照中心的首度登台公演!尤其,幕後功臣絕對少不了授課老師,也就是大氣團偶劇團長楊宗樺和正五洲掌中劇團團長陳智強。

考慮到失智長輩體力有限、不能久站,又怕跌倒受傷,二位授課老師都堅持「安全第一」。至於台詞記得多少、演得好不好、節奏是否流暢,都是其次。因為,透過布袋戲已達到視覺、觸覺和聽覺的

感官刺激,加上阿公阿嬤的手在動,腦子也在轉,練習過程毫不冷場、不打瞌睡,就知道長輩有多喜歡。甚至,顛覆了傳統的布袋戲單人做戲模式,增加生旦淨末丑的角色開場白,以及熱鬧的文武場伴奏(鑼鼓配樂),只為了讓20多位瑞智憶學苑的老人家都能參與其中。

正五洲掌中劇團團長陳智強表示,布袋戲是結合雕刻、刺繡、彩繪、音樂、說唱和建築的一門藝術,更強調一心多用,相當於感覺統合(sensory integration)。儘管失智長輩能吸收、理解的有限,也得契合老人家的身體狀況,不斷微調腳本、動作和武打橋段,但是,看他們專注投入、樂在其中,反倒讓授課老師感動不已。大氣團偶劇團長楊宗樺表示,曾看過老人家無所事事的盯著路邊車輛,只為了打發時間,如今能在失智長輩的生命餘暉,陪他們走過一段,共同成就偶戲出走,真的很有意義、也很有價值。

令人動容的是,幾位阿公阿嬤專程把劇本帶回家,要求兒女協助反覆練習對戲。家屬表示,自從爸爸認知功能退化後,還是首度看到如此認真和投入。儘管老人家的動作不夠俐落,偶爾也會忘記擺動戲偶,可是,阿公阿嬤逐漸熟悉角色並融入情感,讓表演更生動自然。儘管幕前演出不盡完美,卻讓日照中心長輩目不轉睛,掌聲連連!士林靈糧堂社會福利協會花東處處長倪頌惠表示,中重度的失智長輩很喜歡顏色繽紛和鑼鼓聲響的布袋戲,提供正向的刺激,又能維持人際關係的互動,進而穩定情緒、延緩失能。

殊不知,幕後後台堪比搖滾區般的熱鬧。只見護理科實習學生忙碌的穿梭其中,各有任務,有的提詞,有的帶位,有的場控,還得不時確認阿公阿嬤是否站太久、太累,得坐下休息、喝水、上廁所等。護理科五年級學生陳雁婕表示,面對不識字的失智長輩,就得在他耳邊一句句的輕聲提詞;若是識字又重聽的老人家,改成拿著劇本,再手指著一行行台詞,才不會念錯或拖慢節奏。從一開始的陌生客套,到拉近距離、培養默契,也發現失智長輩最需要的是陪伴和肯定。

慈濟大學瑞智憶學苑專案助理吳政樺說,透過熟悉的角色、劇情與音樂,觸動長輩的記憶之門,刺激感官與認知功能,引發深層的情感共鳴,也就是「懷舊治療」。同時,在操作戲偶的過程中,增加失智長輩的語言溝通,促進手部協調性與動作的靈活度。特別的是,憶學苑偶劇團已讓失智長輩和學生交流、磨合,逐步建立信心,今年推動的「偶戲出走」計畫,希望將青銀共學的經驗分享至社區,讓失智友善推廣變得更活潑有趣,也讓布袋戲演出更有意義。

尤其,有三位從瑞智憶學苑「畢業」長輩,目前已轉介至米崙日照中心,剛好藉演出機會,開心和老同學見面敘舊。其實,當失智長輩在認知功能逐漸退步、不再符合失智社區據點收案資格和相關延緩課程時,將會與家屬及個管師討論,並請花蓮衛生局長照科、慈濟或門諾的失智共照中心協助轉介,一同為老人家尋找下一階段更適合的照顧資源。期待結合長照2.0資源,落實在地老化,也讓失智長輩享受樂齡生活。

撰文、攝影/葉秀品