生活即教育,教育即生活。在幼兒學習的黃金階段,生活自理能力的培養不應僅止於技能訓練,更應是教育的根本與人文精神的起點。花蓮慈濟大學附屬高級中學附設幼兒園(以下簡稱慈中附幼),於9月26日舉辦校本課程活動「生活教育闖關」,以遊戲為橋梁,將生活教育的理念轉化為孩子看得見、摸得著、做得出的具體行動,展現「慈濟教育」重視品德、實踐與身教的教育內涵。

教育從生活開始,從一雙會做事的手到一顆願幫助人的心

上午九點半,陽光灑落在慈中附幼的校園,一聲聲充滿朝氣的口號:「114學年度!生活教育闖關!Go Go Go!」拉開了活動序幕。大班的哥哥姊姊擔任「小天使」,牽起學弟妹的小手,一同挑戰五大關卡:摺衣服、穿脫鞋與開關門、洗擰抹布擦桌子、搬椅子坐椅子靠椅子、正確洗手五步驟。

乍看之下,這些只是日常的生活小事,但背後卻是教育者用心設計與日積月累的教學成果。園長陳佩珠表示:「我們希望孩子不只是在學校學會知識,更要在生活中學會自理、合作與關懷。這些能力不僅是進入國小的基礎,更是他們一生受用的素養。」

孩子在學前階段常面臨分離焦慮與依賴行為,因此開學首月,學校即將九月訂為「生活教育月」,讓孩子在穩定情緒的同時,從日常中逐步養成自理能力。「教育不能急,我們用遊戲的方式,陪伴孩子從哭著分離,到笑著洗手、摺衣服,這背後是每天老師們的耐心引導與家長的信任放手。」

闖關中展現真能力,遊戲裡學習真合作

此次生活教育闖關不僅重視技能養成,更注重人際互動與合作精神。活動設計特別安排大班孩子帶領小班弟妹闖關,透過實際陪伴、指導與鼓勵,促進同儕間的正向互動,也讓年長孩子學會承擔與關懷。

知足班的詹謹語小朋友就是最佳典範。活動中,她細心觀察新生弟弟的需求,不僅帶他正確完成每一道關卡,甚至主動帶他如廁、協助穿脫鞋子,耐心等候完成所有任務。老師們在旁看著,滿是欣慰與感動。

感恩班的林承越則分享:「我覺得最難的是洗手關卡,因為要數到20秒會忘記,但和弟弟一起闖關很好玩!」他口中的「20秒洗手法」,正是本次活動特別強調的生活衛生教育。從正面、反面、指縫、拇指、指尖,每個步驟不僅做得到位,孩子還會一邊數數,展現平時在生活中累積的學習成果。

另一位小朋友趙允睿也開心表示:「每個關卡都很有挑戰性,我最喜歡摺衣服的關卡,因為可以把衣服變得好整齊,讓我變厲害!」

融入日常,落實人文,生活教育不只是一天的活動

值得注意的是,慈中附幼的生活教育並非一場活動、一週訓練,而是一年四季、日日累積的教育過程。園方從課程設計到作息安排,皆將生活教育融入教學主軸,例如:晨間的洗手、自主摺疊小被被、點心前自己準備碗筷、用完物品歸位,這些看似細瑣的行動,正是孩子建立秩序感、自我管理能力的關鍵起點。園長表示:「生活教育是一種深根的教育,我們不急於孩子馬上學會,而是相信『陪伴與堅持』會讓孩子一天一天進步。」她也強調,這樣的成效來自家長的支持與信任,「父母願意放手,是孩子成長的最大禮物。」

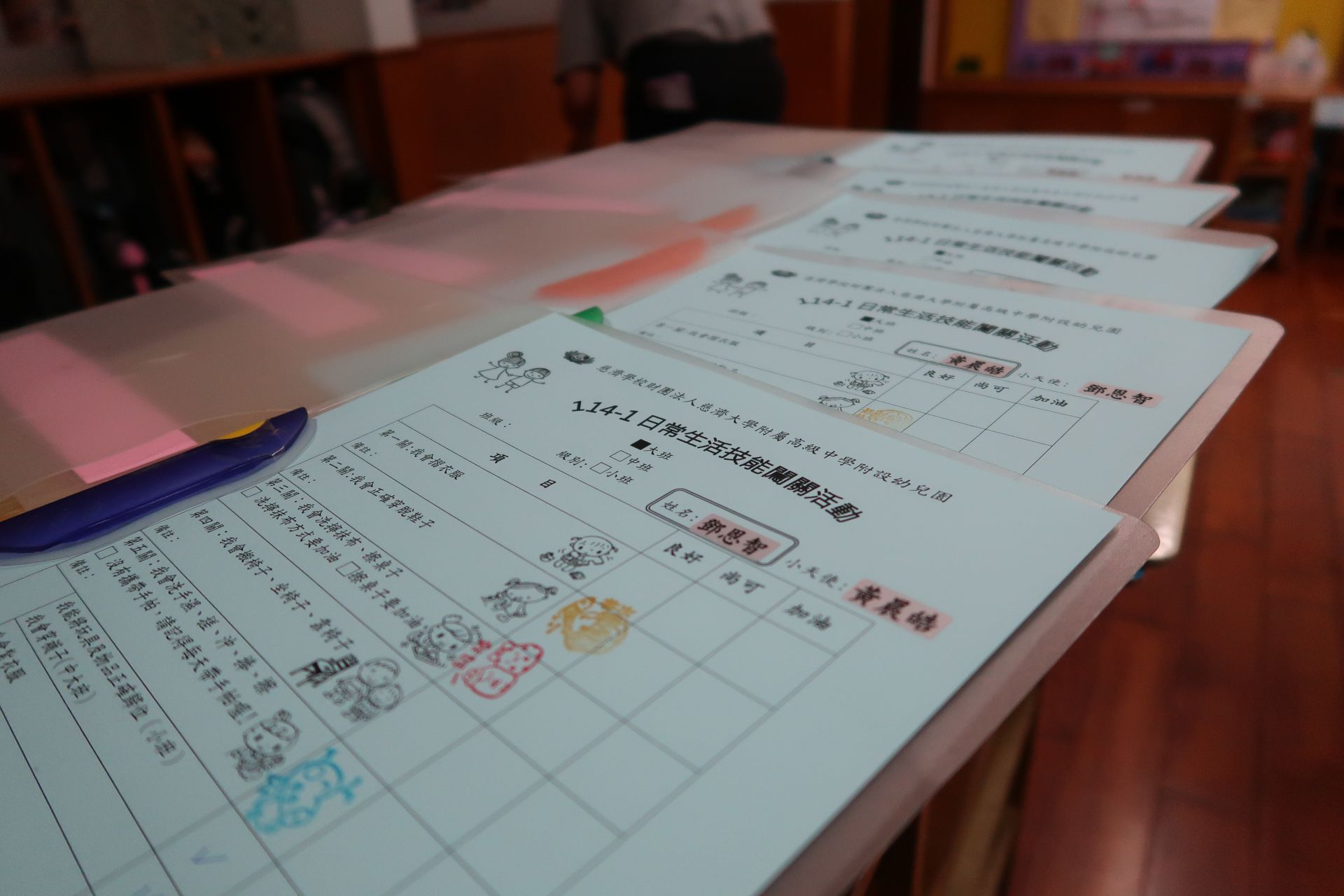

未來,學校也將生活教育成果結合「人文護照」記錄系統,讓孩子的學習歷程有跡可循,不只是技能檢核,更是成長見證與生命教育的延伸。

人文精神在生活中發芽,讓教育回歸本質

慈濟教育向來強調「全人教育」與「人文薰陶」,而生活教育正是落實人文精神的起點。從生活中學會尊重他人、理解規則、感恩父母與老師,這些看似無聲的教育,卻能在孩子的行為中慢慢發芽。活動最後,孩子們在笑聲中完成闖關,每個人都獲得象徵「慈幼好兒童」的貼紙與鼓勵,小手雖然稚嫩,卻已擁有一份能自理的能力與助人的溫度。

教育,不只是教會孩子怎麼做,而是陪伴孩子學會為何而做。慈中附幼透過生活教育闖關,讓每一項日常都成為教育的現場,每一次互動都成為成長的契機,也讓我們看見——生活中藏著最美的人文教育。

撰文/陳佩珠、陳昶伶;攝影/花蓮慈濟大學附屬高級中學附設幼兒園