慈濟大學生物醫學科技學院,邀請Sarah E. R. Bailey 博士蒞校演講,Bailey博士分享大數據從研究到臨床決策轉譯的關鍵經驗。Sarah E. R. Bailey 博士為英國國家健康研究所(NIHR)高級研究員,現任埃克塞特大學醫學院探索(DISCO)研究小組副組長。其研究領域涵蓋:將基因組學整合至基層醫療的癌症評估、利用常規血液檢測識別高風險癌症族群、多重疾病共存對診斷時程的影響,以及評估基層醫療的新型癌症檢測策略(包括 FIT 糞便免疫化學檢測)。

Bailey 博士也分享英國與臺灣在乳癌、肺癌、大腸直腸癌與攝護腺癌四大主要癌症的發生率與死亡率差異,她指出英國在多項指標上皆高於臺灣,尤其是攝護腺癌的發病與治療結果差距更為顯著。

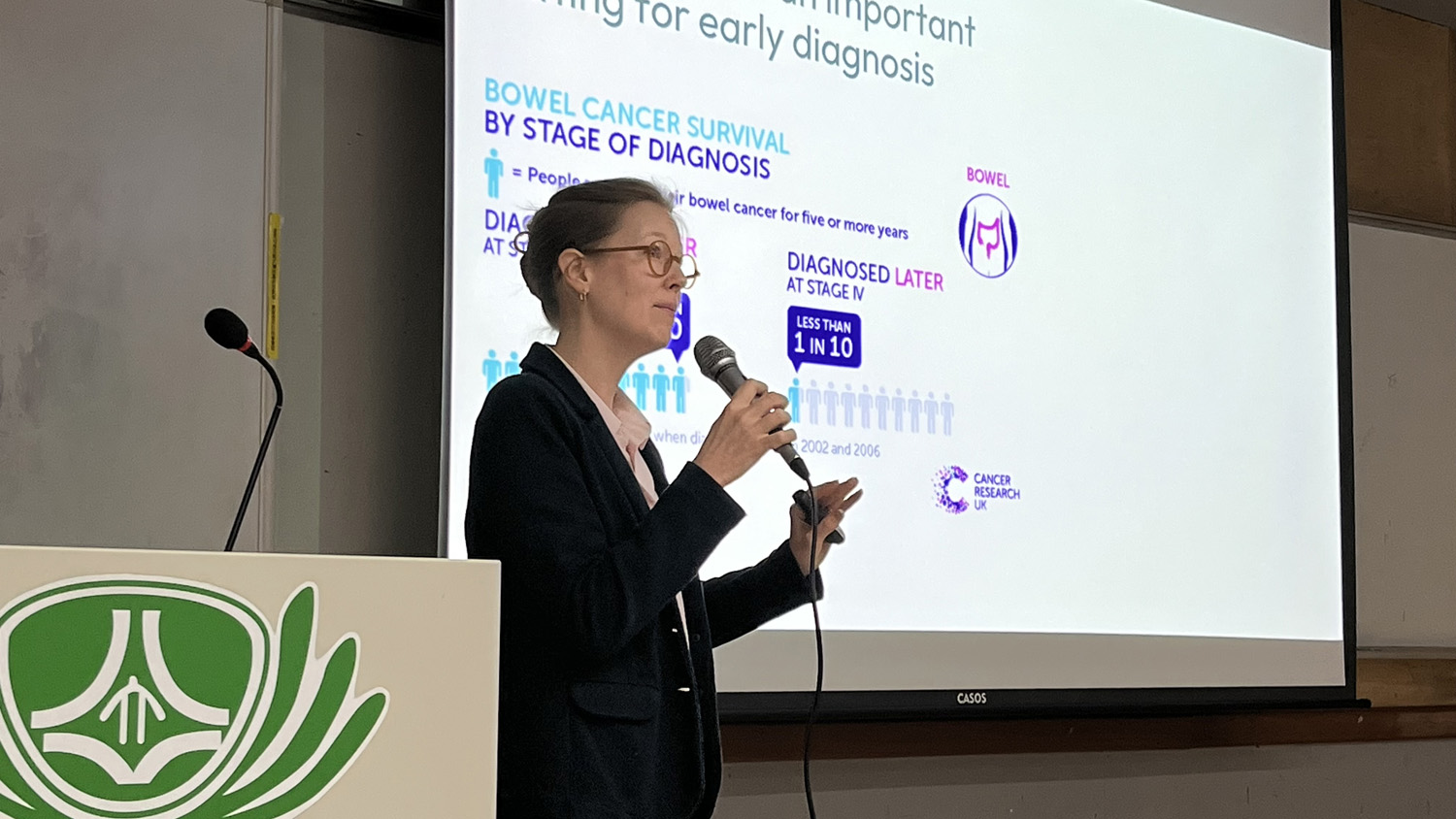

她進一步說明,晚期確診是造成癌症存活率下降的關鍵。以大腸直腸癌為例,第一期診斷的患者五年存活率可達九成,但到了第四期僅剩一成。英國現行最差的診斷途徑多來自急診室或初級照護中的緊急轉診,這些途徑的患者存活率最低、滿意度也最差。研究團隊的目標,即是協助病患從緊急就醫路徑轉向規劃良好的檢測與轉診機制,透過提升篩檢覆蓋率提高早期發現比例。英國政府已宣布,將於 2028 年前把早期確診比例從現今的五成提升至四分之三。

Bailey 博士提醒,雖然 UK Biobank的模式並非可直接套用於各國,因為民眾就醫頻率、常規檢驗內容及國家醫療政策不同,將影響絕對風險計算方式。她建議,臺灣若能運用自身國家級健康紀錄資料,就應以本土數據複製相關研究模型,以確保預測結果更符合臺灣人口特性。

慈濟大學生物醫學科技學院許豪仁院長表示,未來各大機構將建立各自的生物資料庫,類似現有的UK BioBank 和 Taiwan BioBank,這些資料庫若能整合串聯,將可運用於疾病風險預測和修正醫療指引,進而提升民眾健康。慈濟大學醫學資訊系將自115學年度更名為資訊工程學系,勢必與BioBank息息相關,希望引進國外經驗、與學術界和醫療機構緊密合作,達到提升教學品質與研究成果的目標。

(撰文/照片:慈濟大學醫學資訊學系)