在文化部「選送文化相關人才出國駐村交流計畫」支持下,臺灣藝術家徐思穎、蔡咅璟及鄭宜欣3月起展開紐約駐村創作,昨(2)日於駐紐約臺北文化中心接受媒體專訪,暢談駐村生活及參加紐約布魯克林開放工作室(Open Studios)感想。這是由布魯克林地區多家藝術機構聯合舉辦為期3天的藝術活動,近200位駐村藝術家共同參與,主辦單位指出今年參觀人數較去年成長2成,現場互動熱絡,吸引大量藝術界人士與藝文愛好者前來交流。

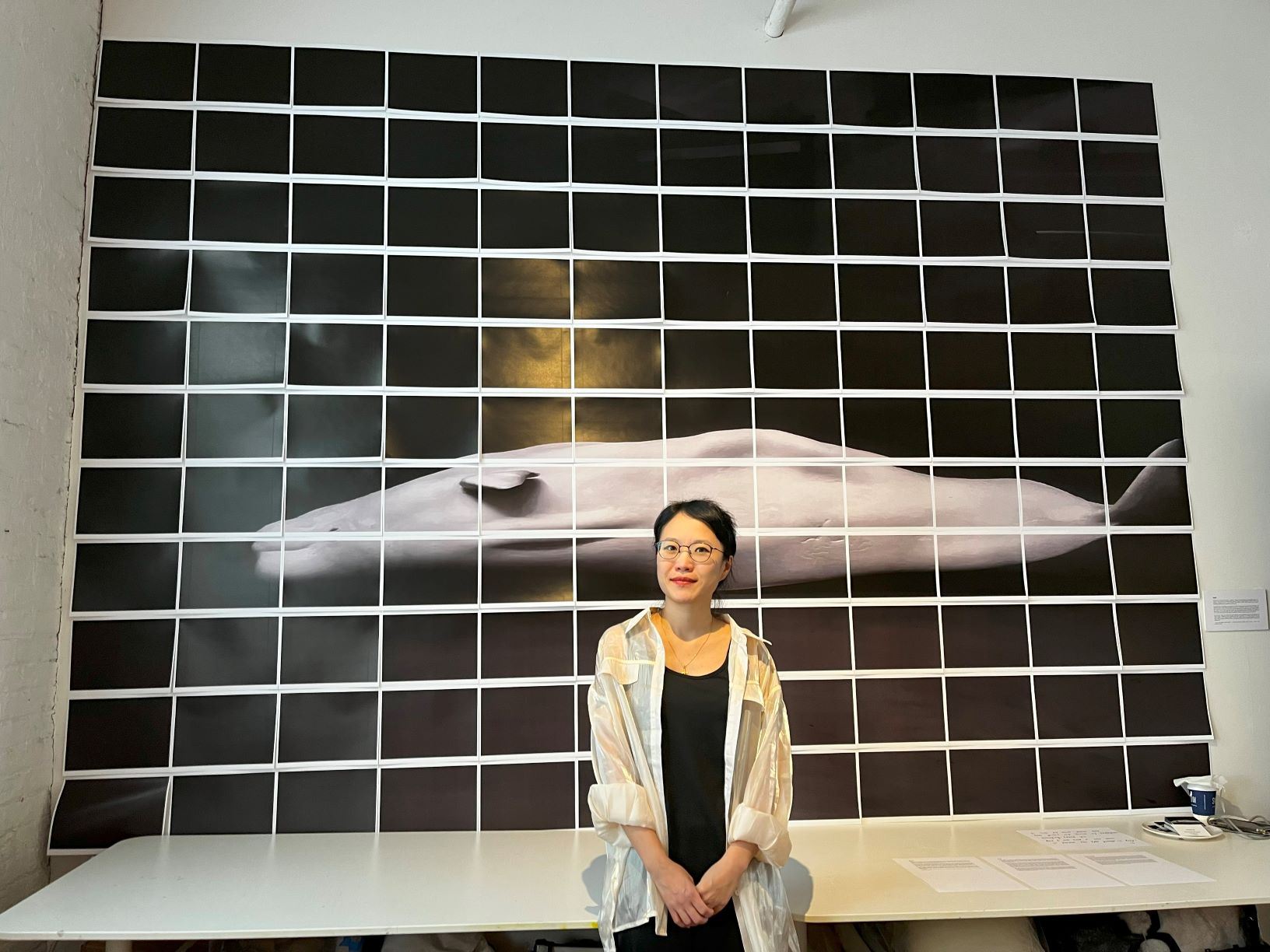

在紐約ISCP國際藝術工作室駐村的徐思穎,以臺灣屏東海洋生物博物館僅存的白鯨「天使」為出發點,探討遷徙、圈養與生態倫理,她將「天使」的身影轉化為紐約蘇活區的街頭塗鴉影像,呼喚人們思考存在與遷徙的意義。活動期間徐思穎為觀眾說明作品脈絡,分享在曼哈頓高樓屋頂的行為藝術計畫,探討藝術介入社會的可能性,她分享在紐約深刻感受到當地人們的開朗與友善,樂於交流的氛圍讓她每日充滿正能量,這些經驗激發她對移民議題的關注,未來的創作將聚焦紐約的族群故事,探討記憶與身份的交錯。

同樣在ISCP駐村的蔡咅璟展出3件作品,《昆蟲採集法》將夏日騎機車「吃蚊子」的日常轉化為科學行動,實地騎訪臺南18處地點,以身體測量蚊蟲密度。《山麻雀之歌》與鄒族孩童合作,以曾文水庫的淤泥製陶,創作人工鳥巢,讓藝術成為人與動物共用的空間。《標本攝影術》與臺灣博物館合作,讓失去記錄的動物標本透過3D建模與動物溝通師對話。蔡咅璟以詼諧手法連結臺灣的氣候、生態與文化記憶,作品深具在地性,引起國際觀眾對臺灣的濃厚興趣。

在紐約三角藝術協會(Triangle Arts Association, TAA)駐村的鄭宜欣,以「方圓之間」為主題,將工作室物件的形狀命名,以3種基本形狀隱喻宇宙萬物的創生,就地取材把舊書切割成方形,將手寫古中文字整齊排列於牆面,並在桌面四周圍繞大小不一的圓球模型。鄭宜欣的創作結合版印的觀念,思考生命與生活的本質,並以倉頡造字的神話為起點,延伸至現代醫學與生活經驗,展開跨時代的文化思辨。

文化部及紐文中心長期與ISCP國際藝術工作室、紐約三角藝術協會合作,每年支持臺灣藝術家與策展人進駐,至今已有超過50位參與,透過駐村單位的專業網絡及駐村藝術家與彼此及在地民眾間的互動,逐步推動臺灣藝術家走向國際,創造更多跨國藝文交流機會。

資料來源:文化部