國立臺灣圖書館日前將精心修護的七卷28品《法華經》正式送回慈濟證嚴上人,圓滿完成歷時兩年的古籍修復工程。此舉不僅是宗教界的重要盛事,更象徵著文化使命的延續與經典重生的深遠意義。

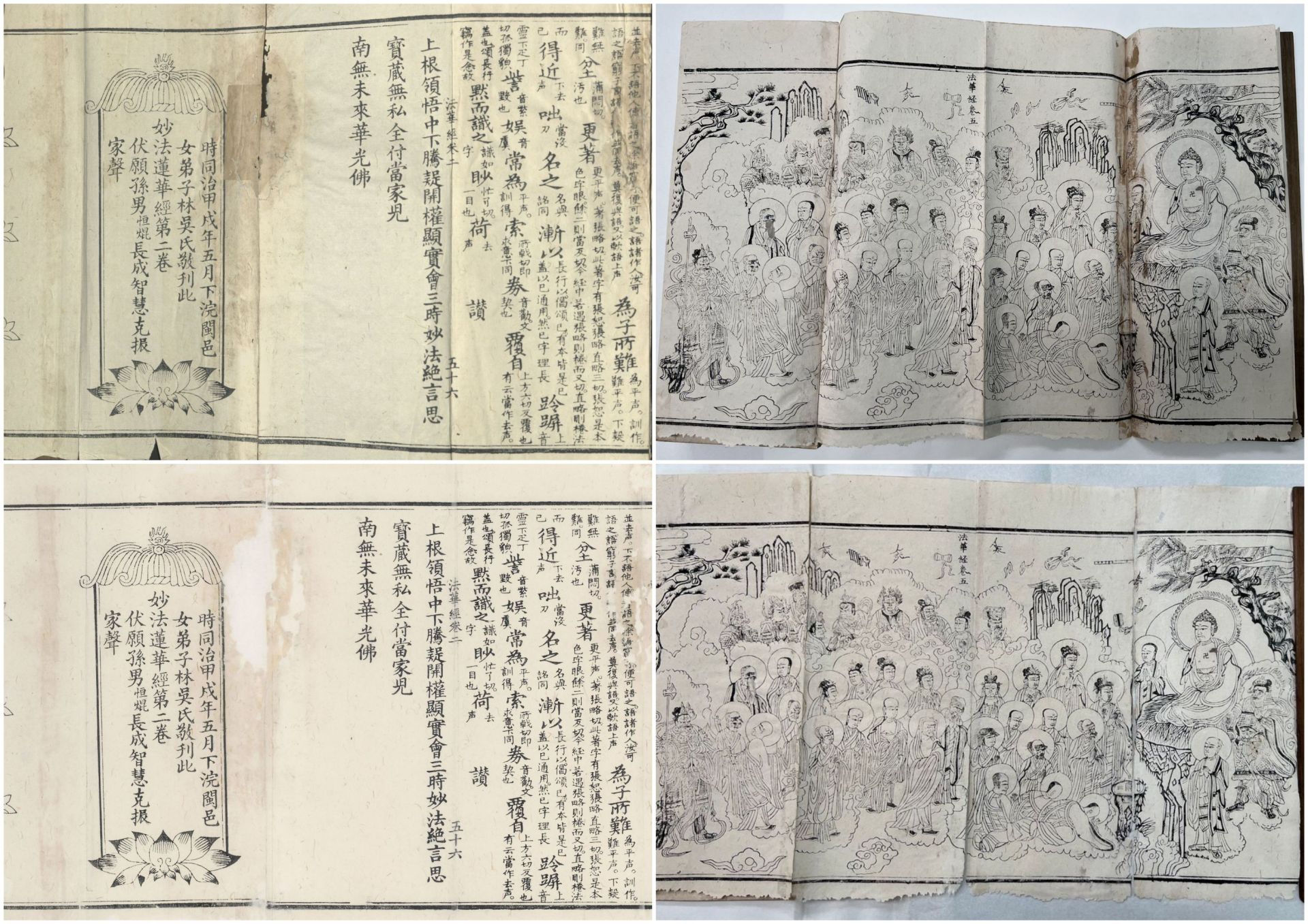

「百年古籍重現風華!」國臺圖指出,本次修復的《法華經》約為清同治年間(1864–1874年)珍貴的東方古籍,原裝幀形式為木板經摺裝,因年代久遠,書頁受潮黴變、蟲蛀破洞、頁面泛黃嚴重,部分內頁甚至無法翻閱。此經典為證嚴上人出家前唯一攜帶珍藏的佛典,承載著過往歲月痕跡,是歷史與知識共構成深厚的文化底蘊及宗教意涵。

國立臺灣圖書館自日治時期即設有製本室,具備修復古籍的專業技術。館方於民國112年6月5日接受證嚴上人委託修復《法華經》,秉持「修舊如舊」原則,在不影響主結構、不更動任何片段的前提下,成功還原原始面貌。繼《古蘭經》修復後,再次展現修復團隊的專業與技術實力。

「專業與慈悲並行,跨文化修復挑戰。」國臺圖館長曹翠英表示,修復七卷共28品的《法華經》是一項極具挑戰性的任務。團隊先期組織策略性專家諮詢團隊,評估修復方向與重點以及相關架構,藉由專家鑑定、修復專業程序及工具等,歷經百餘次人力與物力投入,採合作分工與生產線一貫化模式,克服東西方古籍修復技術差異,以專業與慈悲喜捨精神完成修復工作。

證嚴上人行腳北區期間,曹館長7月11日親率修復團隊將修復完成的《法華經》送回上人手中,並形容此次修復為「經典的重生」,是一場人間佛法的修行,展現「生活即佛教,佛教即生活」的實踐精神,融合慈悲與智慧,實踐法華行用身、語、意,誓願達到安樂行,傳遞人間淨土的理想。

「文化保存典範,喚起社會共鳴。」曹館長進一步表示,此修復工程不僅延續「紙壽千年」的東方古籍價值,也為東西方古籍修復技術交流提供重要參照,成為宗教界與文化底蘊再現的重要光環。證嚴上人於重逢修復完成的《法華經》時,感動難以言喻,並邀請曹館長至花蓮靜思精舍一敘,喜談《法華經》入世奉行之道。

「守護文化根基,傳承永續使命。」國立臺灣圖書館期望透過此次修復工程,喚起社會大眾對文化保存與永續發展的重視,攜手共同守護這份珍貴的文化價值,持續傳承厚實與專業的文化根基與使命。

撰文/國立臺灣圖書館、慈濟基金會;攝影/國立臺灣圖書館