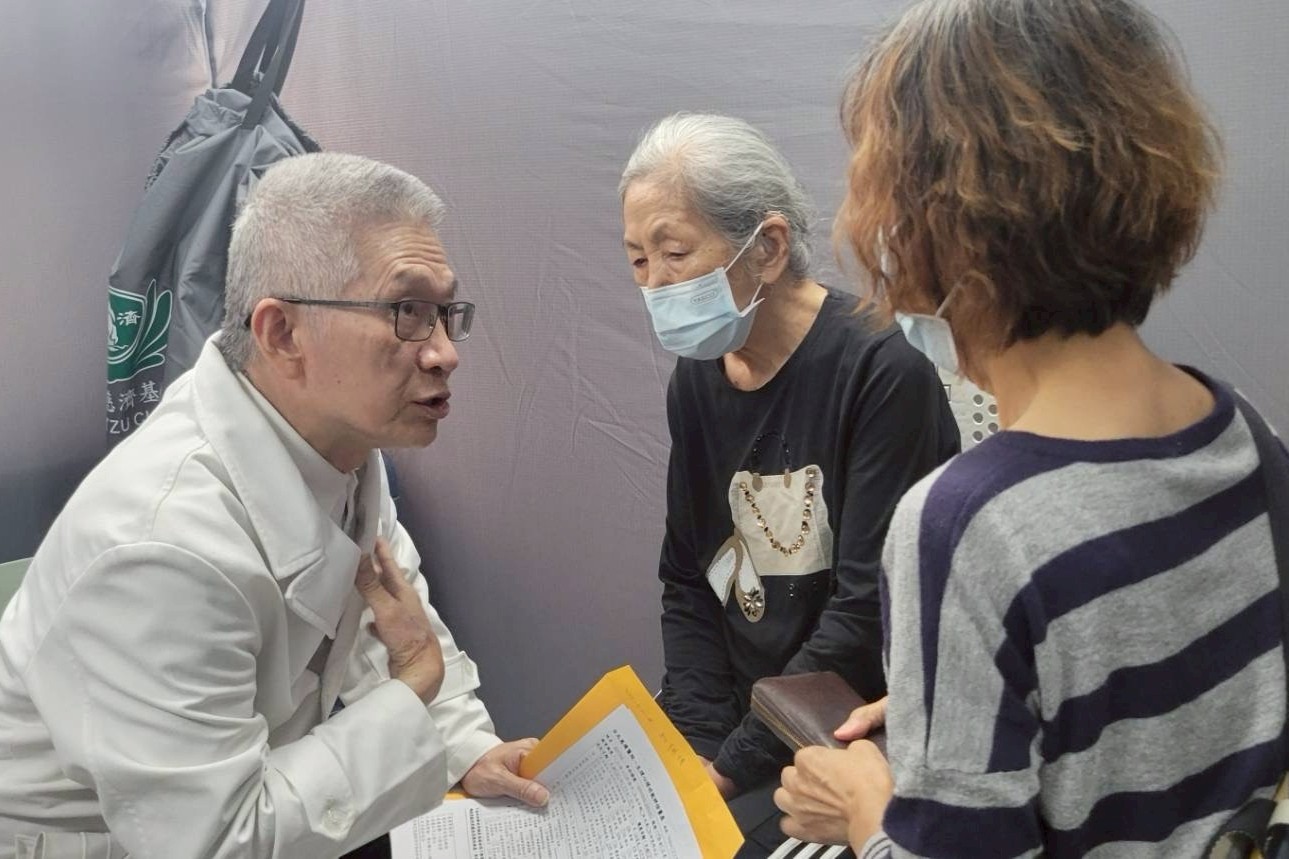

慈濟北區人醫會副召集人、身心科醫師李嘉富表示,11月22日親赴光復鄉義診發現,部份居民雖已經歷洪災後二個月,但仍有災民持續出現驚恐、壓力與睡眠障礙。當地醫療資源有限,若前往花蓮市區就醫需長途奔波,因此能在受災地就近取得身心支持格外重要。他強調:「創傷後壓力的復原不是一次兩次能完成的,需要時間,也需要持續陪伴。」

多元非藥物介入 有效舒緩災後壓力與失眠

李嘉富醫師指出,災後失眠不必完全依賴藥物,若與壓力相關,可透過多種非藥物方式協助放鬆調節,包括:

微電流放鬆治療─以低強度電流舒緩身心緊繃,降低壓力反應。

近紅外線光療─以特定波長光線調節粒線體功能,促進安定、放鬆與睡眠品質改善。

花波情緒平衡治療─運用自然植物能量協助減緩恐懼、焦慮、失眠與緊張;其中「救援花波糖球」特別適合急性驚嚇或心神不寧的狀況。

正念減壓(靜觀練習)─透過呼吸、覺察與放鬆訓練,改善自律神經失衡,協助睡眠調節。

中醫調理(含芳療):由中醫師透過針灸、推拿、穴位按壓、舒緩芳療等方式,改善焦慮、胸悶、頭痛與睡眠問題,協助身心恢復平衡。

建立「可帶回家」的紓壓工具 陪伴災民走向復原

李嘉富醫師指出,此次團隊不僅將儀器設備直接帶入災區,提供放鬆治療與睡眠調節服務,也示範許多 簡單易行、民眾可在家中每天練習的紓壓方法。並錄製教學影片,讓居民可透過網路反覆練習,建立長期可使用的自我調節工具。

李嘉富醫師表示:「我們希望帶來的不只是治療,而是每位居民都能帶回家、天天可用的紓壓工具。」

慈濟醫療與心理團隊將持續透過義診、家訪與跨專業合作,長期陪伴光復鄉逐步恢復身心穩定與生活節奏。

(撰文:李嘉富,攝影:呂芳川、陳誼謙)