出訪滿納海前,當我得知午晚餐會由學校廚師統一準備時,我非常忐忑不安。一方面擔心飲食文化的差異,另一方面,雖然並非期待山珍海味,但在臺灣吃過的團膳帶來的深刻印象依舊深植我心,因此,即便已拜訪過滿納海的夥伴再三向我保證學校大廚的廚藝精湛,但我依舊對此抱有疑慮,不過,這些罣礙全都在抵達學校後煙消雲散。

抵達學校時,學校廚師Abulhaydar早已準備好一大桌的美饌等待大家的光臨。此前,我甚少接觸中東料理,但先備經驗的匱乏並不阻礙我大快朵頤。正當我狼吞虎嚥時,學校負責人胡大哥向大家介紹起了大廚。

學校大廚名叫Abulhaydar,來自敘利亞首都大馬士革。戰爭前,Abulhaydar曾任五星級餐廳的廚師,也曾和朋友一同自立門戶,開設餐廳。然而,由於戰爭爆發,餐廳只營運了一段時間就被迫關門。後來,為了維持生計,Abulhaydar輾轉前往伊拉克、馬來西亞找工作,但由於求職不順,最終,他在2015年來到土耳其。彼時,慈濟基金會已經在土耳其以物資發放等方式援助敘利亞難民,在口耳相傳下,他前往了當時物資發放的據點。在實際接觸後,他決定一起加入志工行列,一邊努力幫助同鄉,一邊安頓自己的生活。等到一切穩定後,他再把家人接過來土耳其一同生活。

大廚不諳英語,和臺灣團隊的溝通全仰仗胡大哥和當地志工的協助,即使語言不通,但他總是笑呵呵的形象、精湛的廚藝讓他在團隊之中備受歡迎。

不過,說起語言問題,這並不僅限於和大廚溝通時會出現障礙,而是我們在出團期間最大的煩惱。土耳其使用土耳其語,敘利亞人的母語是阿拉伯語,臺灣團隊使用的英語有時根本毫無用武之地。大多數時候,我們都得仰仗胡大哥派遣而來的學生志工協助我們溝通。這些學生志工是滿納海學校高年級學生或放假的校友,除了應對進退、辦事能力能獨當一面外,大多都能夠流利的使用英語和團隊成員溝通。換言之,這些學生志工都是我們在當地非常重要的夥伴,但我們的情誼絕非僅是工作上的同事。

在滿納海,餐桌上常會出現一些臺灣較少見的食材、料理,如比臉還長的地中海青椒、中文譯為土耳其生肉丸但其實是素食的çiğ köfte,還有在敘利亞、黎巴嫩等地非常普遍的家常菜翻轉飯(مقلوبة,Maqluba)等,這些食物每道看起來都令人食指大動,但卻也讓人無從下手。而每當大家一臉困窘的看著眼前的食物時,志工便會手把手教我們如何用餐,就這樣,美味的午餐、晚餐,除了滿足我們的口腹之慾,還充當我們和當地志工的文化橋樑,一來二去,我們從原本的工作夥伴,變成了交心的朋友。

在這群人中,我留意到有個非常害羞的娃娃臉男孩,他總是亦步亦趨的跟在其他成員身邊協助大家,甚少發言。一直到了回臺前,大家在和志工們聊天時,這位男孩默默的走到每個成員身邊並遞上用電腦繕打的英語卡片。此時,經由其他成員轉述,我才知道,這位叫Haydar的男孩其實就是大廚的孩子,而他之所以沉默寡言,除了害羞外,最大的原因其實是語言問題。望著和我語言不通的Haydar,我感慨時間太短,沒有機會和他好好交流,最終只得抱著遺憾回臺。所幸,又過了一年,我們又再次在滿納海相遇。

再次造訪土耳其前,我在社群媒體上對Haydar有了更多認識。首先,他會打桌球,其次,要是沒有語言問題,其實他非常樂於和我們交流。而透過這次的訪問,我終於有機會了解他的故事。

初來乍到,Haydar和妹妹以及許多敘利亞人一樣,因為語言問題難以在用土耳其語授課的當地學校就讀。所幸,兩人報讀滿納海,在學校中以母語阿拉伯語學習知識,並逐步適應土耳其的生活。談及是否曾在土耳其社會遇到的溝通困難時,Haydar先是露出單純的笑容,接著給出令人啼笑皆非的答案:「我以前不太懂土耳其語,所以我很少和土耳其人交流,所以不會有什麼障礙」,看到我大笑,Haydar接著補充「我現在很厲害了!」經他說明,我才知道,滿納海辦學前期曾因制度、法律規範等問題面臨關門危機,學生只得輟學或轉往土耳其學校就讀。當時,海德前往土耳其學校念4年級,勤勉的他在學業上投注了許多心力,然而,在獲得好成績後,卻因此被當地學生排擠。事實上,Haydar的故事並非特例,而更像是許多敘利亞人的命運縮影。在異國他鄉生活,總有種種問題要面對。所幸,不久後,他的命運和滿納海再度接軌。

解決了制度面的問題後,滿納海學校再次開學,海德回到了他熟悉的學校環境讀書、當志工,他的爸爸也開始在學校餐廳裡擔任大廚。父子倆人各自用自己的方式,為這所學校付出。

Abulhaydar一邊在學校廚房擔任主廚,一邊繼續擔任志工。而在臺灣團隊開始造訪滿納海,並在學校舉辦營隊後,大廚多了一個挑戰:一起煮臺灣菜。

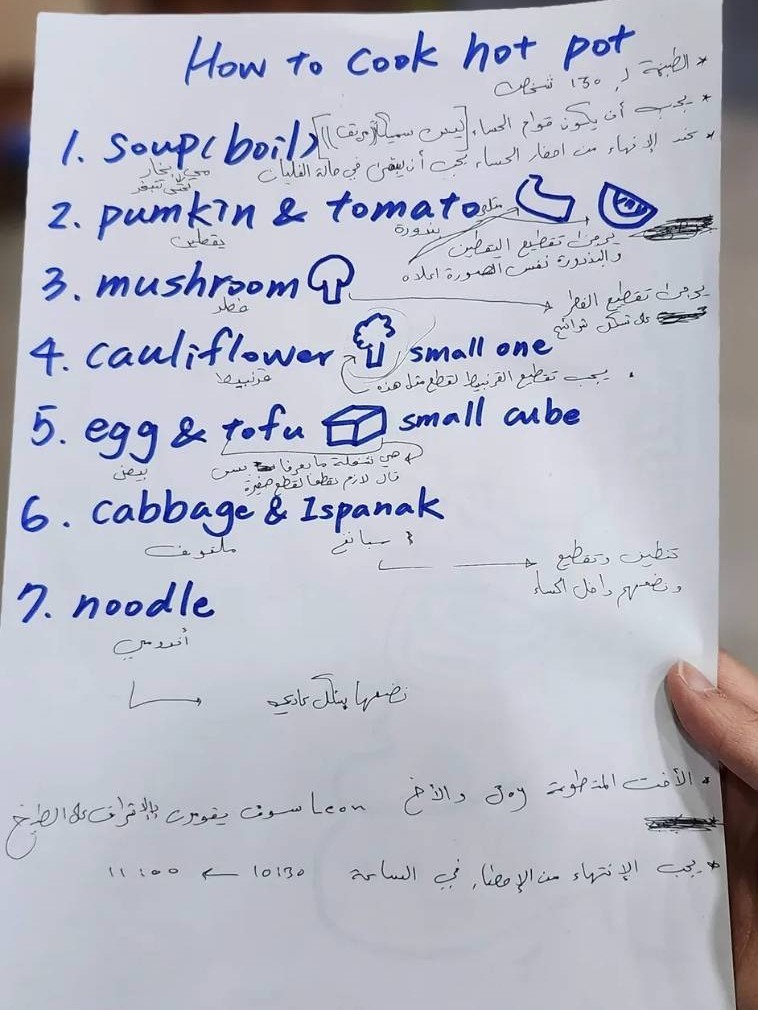

為了讓參加營隊的小孩能夠更有參與感,兩次冬令營分別準備湯圓、火鍋讓參加營隊的學生可以品嘗。如果闡述這兩道料理的烹飪方式,大多數的團隊成員可能只會回答:「丟進水裡,等它滾就好了吧!」但對於認真負責的大廚而言,這種模稜兩可的步驟著實令人難以接受。於是,為了圓滿達成這項任務,我們前後經過五六次的討論,並和許多志工通力合作,一起寫了雙語食譜,並派專人向大廚溝通。最終,火鍋終於成功在土耳其裡熱氣蒸騰、香氣四溢。 大廚的用心不僅於此,他總是會費盡心思規劃料理,他常會端出很多別出心裁、連當地學生志工都未嘗過的家鄉菜(大廚來自南部的大馬士革,滿納海學生大多來自北部的阿勒波),只為了讓大家都能填飽肚子、好好充電。

而Haydar,則加入媒體辦公室志工行列,學習攝影與影片製作。2023年,他也加入土耳其桌球俱樂部。我曾和他打過一場球,驚嘆於他在動盪生活中仍能專注練就一技之長。我曾問他是否考慮走上職業選手之路,Haydar笑笑的說,其實他比較想當工程師,現在的他,為了實現夢想,已經開始跟著已是資工系大學生的師父穆斯塔法學程式,也會在假日時去上程式課。

然而,當一切步上軌道後,命運又悄悄迎來變動。2024年12月,敘利亞光復。當曾經被迫離開的家鄉成為了可能歸往的故土,大多數敘利亞人的心境喜悅,卻又有許多因為面對未知而產生的不確定。Abulhaydar在近期就曾回到敘利亞,看看目前的狀態。而當他真正踏上家園時,他除了欣喜,也感到一陣深深的哀傷。

旅途中,看著家鄉的風景,Abulhaydar想起那些沒能活著看到家鄉自由的人及那些沒能來得及實現的夢。他的心情固然有喜悅,但同時也裝滿了哀痛和思念,與此同時,也感到不安。

Abulhaydar的家鄉大馬士革,除了是敘利亞的首都,也是千百年來伊斯蘭文明的重鎮,阿拉伯俗諺中甚至與有句:「人間若有天堂,大馬士革必在其中;天堂若在天空,大馬士革與它齊名」。這樣的美麗城市,卻在戰爭後變成了許多斷井殘垣。國家自由了,但人民真的能回去嗎?大家真的知道怎麼重新開始嗎?自由固然美好,但它也打開了一道滿是疑問和舊傷的大門。

Abulhaydar的心境也反映了許多敘利亞人的煩惱。這次冬令營,我陸陸續續問了許多人對「回家」的想法。大家也紛紛向我傾訴讓他們兩難的因素,像是子女的就學問題、家鄉尚未穩定的局勢,又或者是好不容易在土耳其開展的事業、建立的家庭都讓他們難以立刻歸國,而就算回到家鄉,亟待重建的敘利亞在基礎設施上也需要時間復原。對他們來說,「回家」不是單純的歸返,而是一場心靈的拉鋸。那片承載童年、青春與祖輩記憶的土地,既遙遠又鮮明。

即便如此,大多數人傾訴完他的煩惱後,都還是會露出淺淺的笑容," at least we have choice now",笑容裡無奈、慶幸交織的複雜情緒溢於言表。事實上,根據聯合國難民署(UNHCR)統計,截至2025年,約有六百二十萬的敘利亞人在鄰近國家登記為難民。這十幾年來,他們在異鄉生活、付出。有的人像Abulhaydar,用香料、鍋鏟傳遞家鄉的味道,有的人像Haydar,用攝影與程式碼記錄眼前的世界和對過往的追憶,也有許多人的用言語、歌曲和眼淚寄託思念和哀悼。在這個充滿變動的世界裡,他們試著成為彼此的一束光,一道牽起昨日與明日的橋。

聽完大家的故事,我沉默良久。這三年,我有幸陪著我的學生成長,也有機會見證敘利亞的光復,更見到了人道救援能對生命造成的正向轉變。與此同時,我也聽到很多殘酷的事,心疼大家的同時,亦慶幸信仰、家人和同胞之間的愛能扶持大家走到現在。更深深慶幸基金會和滿納海的存在,也許扶助範圍、辦學規模看似有限,卻給了和Abulhaydar、Haydar有相似處境的人無限希望,也有了安穩發展、成長,甚至幫助同胞的機會。"

敘利亞新的國旗是綠、白、黑三色,上方還有三顆紅色的星星,也許前路依然像夜行沙漠,迷濛難辨,但我真心期盼,每一位曾在黑暗中尋路的人,都能走向屬於自己的星光,擁有和那三顆星一樣,燦爛堅定的未來。

撰文:張家芳

圖片:慈濟基金會、張家芳、Haydar safy