在社群媒體發達的年代裡,和素未謀面的網友在見面前就建立友誼似乎是再正常不過的事情,而這也是我和辰希(Roxsana Wollou)相識的開始。出團服務前,我們就已經在社群媒體上互相追蹤,有時,她也會和我分享一些資訊,久而久之,就熟稔了起來,我也暗自期待出團期間能和這位「網友」相認。

第一次親眼見到辰希時,我就注意她的眼睛。滿納海的孩子大都五官立體,鼻梁高挺外,眼睛也都又大又圓,但辰希除了分明的輪廓,還有深邃的眼神,加上她的沉默寡言,讓我不禁對她產生好奇。有趣的是,在主動和他攀談後,我立刻發現她不是沉默寡言,是我們沒有能流暢溝通的共通語言。

辰希的語言隔閡除了源於敘利亞和土耳其使用的語言不同,還有肇因於她另一個身分──母語為庫德語的庫德族。換句話說,到土耳其語為止,她的腦中已建立了三種語言系統。雖然說土耳其和敘利亞相鄰,但這兩種語言的相似度並不高,為了在土耳其生活,她把所有的語言能量都集中在學習土耳其語上,英文自然無暇顧及。但語言問題只能產生阻礙,無法消弭我們想要交流的心,於是,我們產生了三角溝通法-她會和我的學生思敏(Tasneem Almohamed)表達她的想法,再由思敏使用英文轉述給我聽,當我想要回覆時,則反向傳遞回去。這個方法雖然彆扭,但一來二去,我們也累積了不少回憶。

回到臺灣後,我們仍保持聯絡,在多次交流後,辰希在心中的形象逐漸鮮活了起來。若要用一個詞來形容她,我會稱她為藝術家。在我的心目中,藝術家除了具備創作的才華,還要具備豐富的思想和一顆能感受、體察、給予愛的心,而辰希恰恰具備這樣的條件。

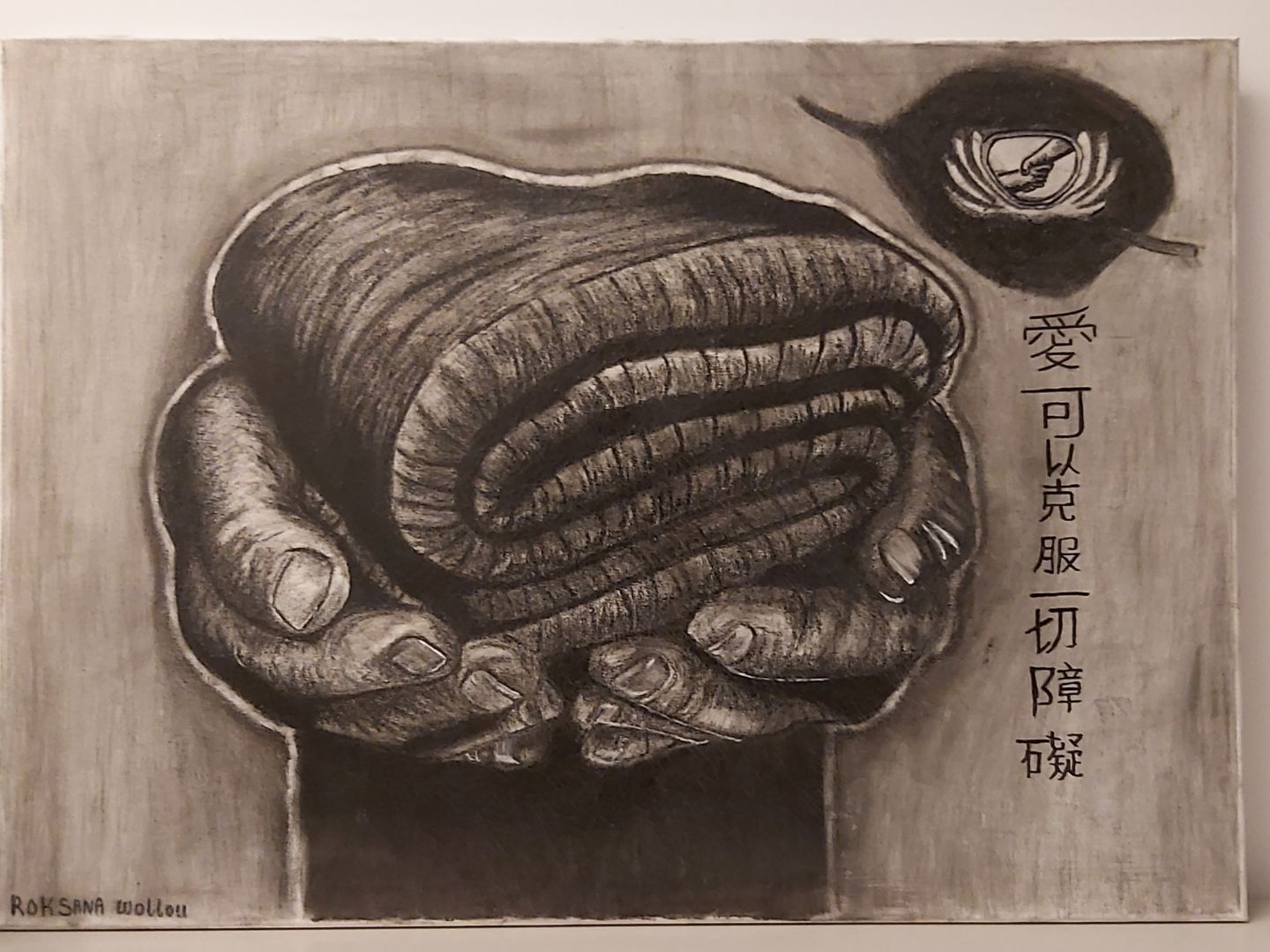

繪畫方面,她作品風格寫實,但在細節中又能感受到豐沛的情感。隔著畫布,除了能見識到純熟的技巧,還能感受到旺盛的生命力。若說繪畫是將心中的所思所想具象化,那麼寫作則是把通往她心靈的鑰匙。辰希曾耗費數小時撰寫、修訂一本關於伊斯蘭信仰的小冊子,只為了讓大學伴能更理解伊斯蘭教信仰與穆斯林的精神世界。此外,她常常會在社群媒體上發表對時事、人生的反思。每次看著她書寫的內容,我總會暗自驚嘆這些超齡、早熟的思想,竟然是出自於一位18歲的少女之手,敬佩之餘,也不禁想更深入了解她的教育背景。而在經過更多次的交流後,我發現,這些深刻的思考,並非只來自系統性的教育,亦有大量來自她在生命中反覆的沉澱。

首先,身為庫德族人,她在族群情感、種族問題上有不少的體悟,其次,作為敘利亞人,看著家鄉、同胞的命運,她對生命有了更多的思考。面對這些問題時,祈禱、閱讀經典是她的自處之道,久而久之,自然而然形成了一系列的見解。而辰希的愛不只體現在藝術、國家上,還體現在「學習中文」上。雖然同樣是外語,但顯然在她的眼中,比起學英文,學中文更有魅力。自從加入中文班後,辰希除了出席她的課程,偶爾還會到我們班串門子、自主加課,課餘時間也會和妹妹立雅、我的學生思敏一起練習中文,日積月累下,她的中文也大大的進步,我們之間也發生了不少和語言相關的趣事。

再者,是課後中文學習小組。當我發現這個小組時,身為大學伴當然樂見其成,我常在社群媒體上觀察這個小組的運作。有次,我注意到了一個有趣的小細節。這個學習小組中,不僅聚集了喜歡練習中文的孩子,還提供將學習教材中的英語解釋翻譯為土語的服務,服務提供者是我的學生思敏,而服務使用者則是辰希。看著即使隔著外語隔閡也想學好中文的辰希,及和她一起互助、成長的思敏,這兩人無論再忙碌都會找時間複習、練習,我真的深受觸動。

其次,今年冬令營時,辰希突然告訴我:「思敏的媽媽想跟你說話!」,在我還沒搞清楚狀況時,我就被帶到樓上。思敏的媽媽-法蒂瑪(Fatima)是滿納海學校的阿拉伯語老師,而毫不意外的,我和法蒂瑪老師沒有任何可用的溝通語言。那時,我急著想找個擅長英文又擅長阿拉伯語的救兵,但無奈當時幾乎所有人都分身乏術,焦急卻又一籌莫展的我只能尷尬的看著法蒂瑪老師,無語凝噎。這時,辰希突然打破沉默,告訴我:「你說中文,我聽,我跟她說阿拉伯語。她說阿拉伯語,我說中文,你聽」。聞言我忍不住大笑,一是因為我感受到她強烈地溝通野心,二是這我怎麼也沒想過我可以在土耳其聽到當地孩子提供的中文翻譯。於是,一場對話就這麼開始了,我不確定法蒂瑪老師的原話到底包含多少資訊量,但辰希給我的資訊內容已經相當豐富,例如「她說:『謝謝妳教思敏中文,她很喜歡中文,她每天學中文』」、「思敏喜歡中文,所以她沒去她的學校,她來滿納海學校上課。」(因為種種複雜的原因,思敏不是滿納海學校的學生,營期期間剛好和她的學校活動重疊,她請假來參加)

那天的對話簡直是場奇蹟。我的本業就是華語教學,這兩年來,我一直密切的關注學生學習情況的狀態。那時,我們的課程才剛結束pre A1,按理而言,這階段的學習者大多只能以短句回答年齡、興趣、性別等和自己切身相關的資訊,但她卻能夠活用語言組成長句,這絕對是她自己付出很多時間才能養成的能力。

接下來幾天,我抽空問辰希將來的志向,她說,因為家中的經濟狀況,高中畢業以後她可能不會繼續升學,但她依然希望透過網路課程進修。在未來,她想透過自己的藝術創作、想法與志工服務去觸及更多人,並給予物質、精神上的幫助,以自己的能力與長處行善、助人。她也希望自己能成為一位有智慧、有影響力的女性。隔著螢幕,看著辰希傳過來的訊息,我多希望自己讀懂庫德語,如此一來,我就能更精確的明白她的情緒,更深入、直接了解她對她命運想法。我又想起我們第一次見面時她的眼神,在她的棕色眼睛中,有的不只是她的個人情感,還有很多很多對世界的領悟與關懷。那天,我想了很多,基於志工倫理,我並不能貿然提供經濟支援,那我還能做什麼?最後,看著辰希的圖,我找到了答案。

我想,對萬物有情的人,反而容易感到孤獨,因為他們的愛是真摯的、濃烈的、易發的,卻不易讓人共感。在情緒上無法與他人共享時,精神上就容易成為孤島。而辰希就是這樣的一位藝術家,她的情感和思想像海洋般深邃,在這世界裡,能夠找到一個理解並欣賞她內心世界的人,或許對她而言是種安慰。最終,我暗自期許自己能成為一個陪伴者,鼓勵、陪伴她創作出精彩的作品,將那些從生命中沉澱出的智慧傳遞給更多的人。我也真誠的希望,無論身處何地,這份跨越語言和文化的友誼,會成為我們之間最真摯的聯繫。

而今,回到臺灣已經過了好幾個月。每當夜深人靜時,我有時仍會翻閱她的訊息和手做禮物,然後再次感慨命運的安排。我總心疼孩子們年紀輕輕就得承受一切,在一次又一次的”If no war, we can’t meet you”的安慰中,我反而會忍不住繼續胡思亂想。如果我們沒有相遇,她們大概是不會接觸到中文,也不會有來自遠方的朋友,但她們的生命中,也不會有顛簸、創傷與離散。只是,深陷過去無法改變現實,如何看見當下,並在失落的歲月裡重新填補與建立,或許是我們當前更重要的任務。

和孩子相處越久,我越是執拗的相信:我們無法選擇世界如何運作,但我們可以選擇如何面對彼此。曾經,我以為自己只是個過客,但慢慢地,我開始明白,當一段關係超越語言與文化的界線,它就不再只是教學,而是一種陪伴。未來有太多未知,但我相信我們的連結,會一直延續下去,而我會也會永遠記得她那雙盛著過去的創痛,也孕著未來希望的眼睛,繼續陪著大家走回家的路。

作者:張家芳/圖片:慈濟基金會