「化廢為寶」的產物,如今已從衣服發展到建材,花蓮慈濟醫院三樓的空中花園地磚,是由回收紙容器的塑膠膜製成的「淨斯福慧環保連鎖磚」。石灰色的連鎖磚,表面止滑紋路是一個個掌印圖案,象徵著回收道路上每一雙辛勞的手,這是由淨斯人間研發長蔡思一花費兩年所研發出的環保建材。

「空污的經濟代價,是二次世界大戰的十倍!」蔡思一在二○一九年代表慈濟,以觀察員身分出席聯合國氣候變遷大會,期間對這句話印象深刻;尤其是多數人認為可以回收所以很環保的紙容器,其實也是造成空污的兇手之一。

經濟部統計,二○一八年紙容器申報內銷量已近六十六億個,加上地下工廠的產量,全臺年使用量估計達八十億個;大部分使用後,因為殘存髒污、廚餘往往直接被丟棄,進入焚化爐焚燒,並間接危害環境生態。

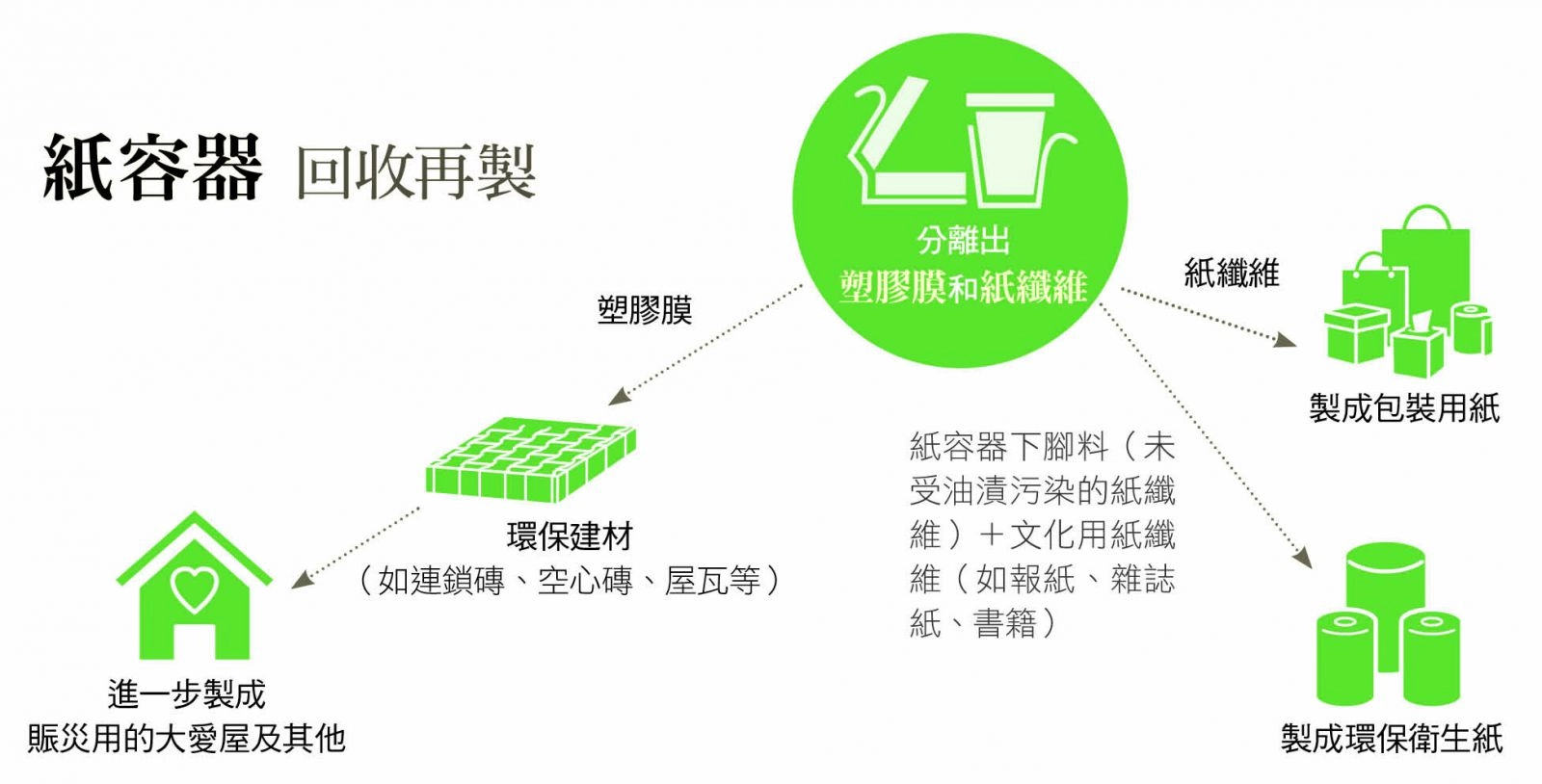

蔡思一說明,紙容器內層有防水塑膠膜包覆,整體材質的百分之三十至三十三屬於塑膠,必須經過紙廠特殊設備,才能分離出紙與塑膠膜,臺灣僅有三家廠商有此設備;但以往廠商也只取「紙漿」,分離出來的塑膠因成分複雜難以回收,多以焚化處理。

「紙容器在全球一直都是一大問題,卻沒有具體的處理方式。」為了有效回收並達到零廢棄,蔡思一提出了「雙循環」的概念:一為把紙纖維拿來做衛生紙,二為把塑膠做成連鎖磚。

淨斯人間與臺灣本土企業合作,由正隆股份有限公司提供從便當盒、紙杯等紙容器分離出的「防水塑膠膜」,交由協力廠製成可耐重達四十公噸,透氣又透水的環保建材—— 連鎖磚。

蔡思一說明,一塊連鎖磚可消耗掉一點七公斤的廢棄塑膠膜,相當於三百五十個便當盒或紙杯,像花蓮慈院在空中花園鋪設的六千六百零二塊福慧環保連鎖磚,約消耗掉兩百三十一萬個紙容器所含塑膠量,同時也減少了十一點七噸碳排放。使用回收物製成「磚」,可以減少開採水泥、砂石跟空氣污染,蔡思一再次強調:「使用廢棄物再製最重要的一點,是希望減少環境破壞。」

而從紙容器回收加工的紙漿,則由正隆企業協助,分別製成環保衛生紙與包裝用紙。許多國家對「環保衛生紙」的接受度很高,且每回收一百噸回收紙,平均可製成六十公噸衛生紙,相當於減少砍伐兩千多棵樹。正隆企業竹北廠廠長蔡石玉分享,為了符合臺灣「白才是好」的傳統觀念並被消費者接受,在製作環保衛生紙時,都會嚴選乾淨回收的文化用紙及未經污染的紙容器下腳料來製作。

正隆企業利用搓揉的技術,讓紙纖維不會散開,同時用分子比重技術將雜質分離,經由層層關卡,將所有回收紙有效再利用,原料較乾淨的會製成環保衛生紙,而使用過的紙容器紙漿則製成包裝用紙。

蔡石玉廠長表示:「雖然砍樹取得原漿製紙更方便快速、成本更低,但卻不環保。」以往廠內分離出的紙容器塑膠膜都焚燒處理,如今與淨斯人間合作,將塑膠膜進一步變成環保連鎖磚,儘管中間的技術成本偏高,但能為地球貢獻一己之力,一切都值得。

蔡思一表示,「淨斯福慧環保連鎖磚」與環保衛生紙、包裝紙,都是百分之百使用紙容器與紙類回收製作,而環保衛生紙其外包裝使用的水墨印刷比一般包裝更能降低空氣污染,未來會加強宣導與推廣「雙循環‧零垃圾」的概念,消除民眾對回收再製產品的顧慮與誤解。

除了紙容器中的塑膠膜可製成連鎖磚,淨斯人間也積極將石油提煉製成的副產品—— 各類塑膠,從廢棄物化身為實用的生活產品,如將廢棄塑膠(PS材質)製成書架;利用廢棄洗衣機內堅固的塑膠內槽(PP材質)製成「淨斯福慧折疊蓮花椅」等產品。蔡思一認為,要達到「零垃圾」,不單觀念要正確,更要邁向具體,實際用行動愛護地球。

回收再製不是鼓勵消費

不論是淨斯人間所推動的「雙循環‧零垃圾」,或是大愛感恩科技的環保產品,共同的目標都是為了「守護地球」。實業家志工李鼎銘強調,運用回收物產生的循環經濟,從衣物發展到地板,那麼多技術的發明,並不是要鼓勵人們「我可以繼續使用塑膠產品」。綠色產品的誕生,是希望人們能去反思、愛惜手邊現有的東西。

蔡思一也重申,若人們一個丟、一個撿,產生的垃圾再怎麼回收再製,也永遠無法處理完。上人說過,最好的「清淨在源頭」,即是希望人們愛物惜物,不要再製造垃圾。

回顧日常生活,每個人都應該要有自覺的以身作則,因為我們的地球,只有一個。

(撰文:陳麗安、攝影:蕭耀華)

【本文為「慈濟月刊」授權刊登】