「呼吸一輩子了,到五、六十歲才知道怎麼呼吸。」許多經過呼吸治療師指導後的病人都這麼說。「呼吸」是每個人一出生便具備的技能,但對某些長者及罹患呼吸系統疾病的病人並不容易,長年累月因疾病產生的不安全感,無形間影響了生活與心靈。七十五歲的李奶奶便是其一。支氣管擴張症跟隨她十餘年,兩三年前她開始過著白天使用氧氣輔助呼吸,晚上配戴呼吸器睡覺的日子。邱桂玲呼吸治療師憶及,「第一次見面時,她的神情中顯露出明顯的焦慮,明天在哪裡的不確定性讓李奶奶相當恐懼。別的病人三十分鐘可以完成的清痰動作,她卻用了兩個小時,因為我們每講一句話都要停下來,讓她寫完筆記......」

初到心肺復原室的擔憂

李奶奶的咳嗽症狀已有十多年,過往一直使用藥物治療的她在二○一八年的某個夜晚,因二氧化碳升高造成意識改變被緊急送往醫學中心救治。之後,日益衰退的呼吸功能,讓李奶奶每走幾步路就喘到不行,必須終日與「呼吸器」、「氧氣」為伍的日子令她提心吊膽。

二○一九年初,李奶奶在居家呼吸治療師介紹下來到臺北慈濟醫院胸腔內科門診,藍冑進主任安排她一連串「運動心肺功能檢查」,全面了解她的體能狀況,並開立專屬四階段的運動處方箋,期望透過團隊合作與運動提升李奶奶的肺功能。之後,李奶奶來到心肺復原室,開始運動復健。

每個患者第一次來到「心肺復原室」,呼吸治療師都會針對他們的疾病,予以衛教,教導如何「正確呼吸」。邱桂玲呼吸治療師表示,「許多患者會因喘氣時的快速呼吸,導致氧氣吸入量不足,愈呼吸愈喘,因此必須從調控呼吸開始,教導患者吸氣一秒鐘、吐氣兩秒至三秒鐘的原則。」待病患掌握住呼吸原則後,呼吸治療師就會要求他們返家自我練習,並配合「吸氣時抬手、吐氣時手放下」的上肢運動,增強呼吸肌肉的耐受力。

邱桂玲呼吸治療師說明,「一般而言,會建議每天做三至四次的家中練習,每次五分鐘開始,逐漸增加到十至十五分鐘,待耐受力足夠後,再視情況加上重量,搭配水瓶,加強訓練。」

「請問,那個人在做的儀器是什麼?我可以做嗎?」「阿姨,你不要看別人,先把痰液清除乾淨就好。」

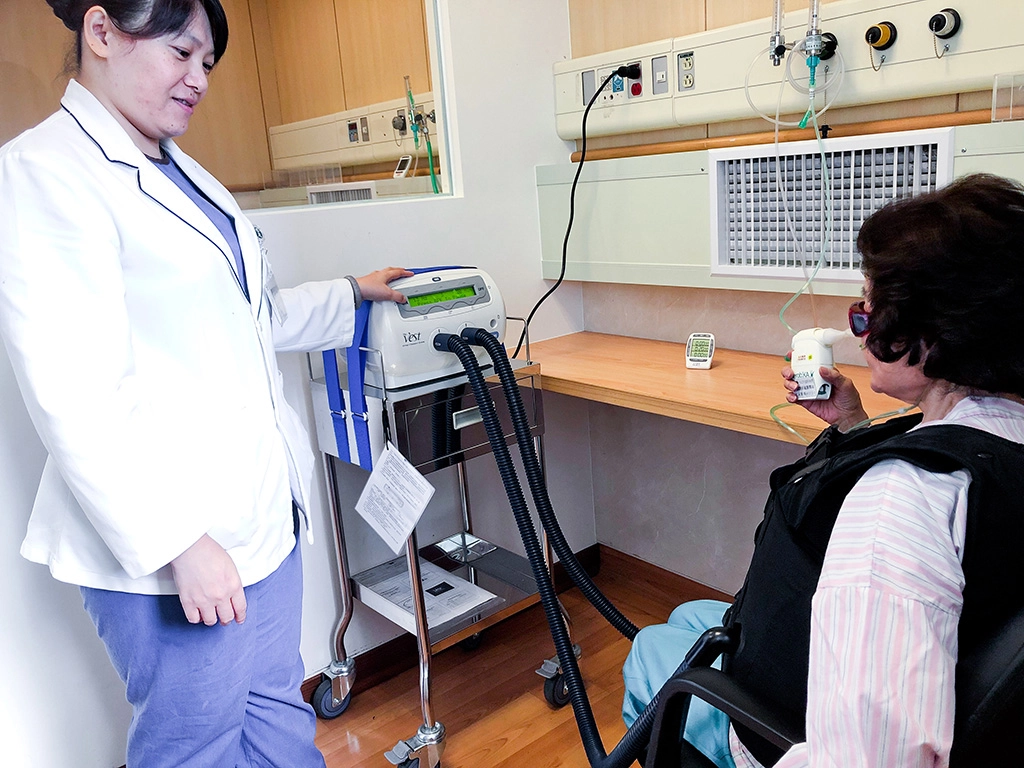

「支氣管擴張症」使李奶奶的痰液在經年累月下積累,相對影響到日常生活與情緒,初到心肺復原室的第一個月,她除了在家裡自我練習呼吸外,皆在呼吸治療師的協助下,使用「拍痰背心」清除痰液。但渴望盡快恢復的心情總讓李奶奶在治療時,不斷觀看其他患者,希望自己也能快點使用其他儀器治療。邱桂玲呼吸治療師指出「清痰」對此類病人的重要性,「反覆的呼吸道感染或呼吸系統疾病易使支氣管管壁纖維化、失去彈性,導致分泌物無法正常排出,造成胸悶、咳嗽甚至呼吸困難。因此一定要將痰液清除,再運動復健,才不會增加肺部負擔。」

積極復健下的身體改變

醫病間的信任逐漸建立,一個月後,李奶奶的復健療程進展至上、下肢負重腳踏車運動。邱桂玲呼吸治療師說明,「執行負重腳踏車復健時必須給予氧氣並全程使用儀器監測生命徵象。如此,就能在患者運動時有效率地提供氧氣,使肺部擴張,減緩呼吸急促、喘不過氣的感覺,同時也要監測脈搏,評估是否需要調整阻力或休息。」面對第一次長時間踩腳踏車的患者,邱桂玲呼吸治療師也會特別提醒他們,「要維持一樣的速度,不可以忽快忽慢,才能持久。」

呼吸治療師的悉心指導以及同儕一起運動的壓力下,大多數患者都會努力完成一日課表,進步顯見。以李奶奶為例,負重腳踏車的訓練阻力不但從剛開始的十五瓦加重至三十瓦;不運動時對氧氣的依賴也從 2-3L/min 減少至 0.5L/min; 一段時間之後,她更是從「害怕喘氣、不敢出門」進步到能「背著氧氣瓶搭計程車來醫院」了。

患者日益進步,對醫療團隊而言是最好的鼓勵,邱桂玲呼吸治療師也不忘笑著提醒患者要跟疾病和平相處,「身體跟機器一樣,久了就會退化,所以要更比別人注意健康,勤洗手、戴口罩,以免感染流行性感冒,降低肺功能。」

(撰文:廖唯晴、許嫚真,攝影:范宇宏、廖唯晴)

【本文由 人醫心傳 授權刊登】