「醫療事故預防及爭議處理法」明確指出,對於涉及爭議事件的員工應提供關懷、具體協助及保護。花蓮慈濟醫院法制長李毅在衛生福利部醫療事故關懷人員教育訓練中指出,過程須落實醫病雙向溝通與關懷,而內部關懷有助於維護員工心理健康,促進醫療安全文化,對於穩定團隊、組織形象與社會責任都有正向的力量。

衛生福利部自7月3日起,陸續在張榮發基金會國際會議中心、中山醫學大學誠愛樓、嘉義產業創新研發中心,針對北部、中部、南部的醫師、護理師、社工,以及醫院關懷小組人員等開辦「醫療事故關懷人員教育訓練——醫方關懷實務」,由推動醫療事故關懷近20年的李毅醫師分享「醫療糾紛員工關懷實務」、以及擁有多年東方禪學與西方正念知識及教學經驗的張振興老師分享「正念減壓——建立關懷人員的復原力」等課程。

花蓮慈濟醫院甫卸任院長室醫務祕書的李毅醫師,仍持續承擔法制長及醫療爭議關懷與處理小組召集人的重任。李毅醫師從麻醉部主任轉任至今已近20年,不僅帶領團隊,在歷任院長支持下,建構潛在醫療爭議通報機制,在爭議處理過程中陪伴同仁面對病家,提供心理支持及相關諮詢,屢獲醫病雙方肯定。經常受邀在全臺各醫院、醫學會分享醫病關懷與爭議處理經驗,並獲衛生福利部頒發醫療事故關懷服務績優表揚優等獎、衛生福利專業獎章等獎項表揚。

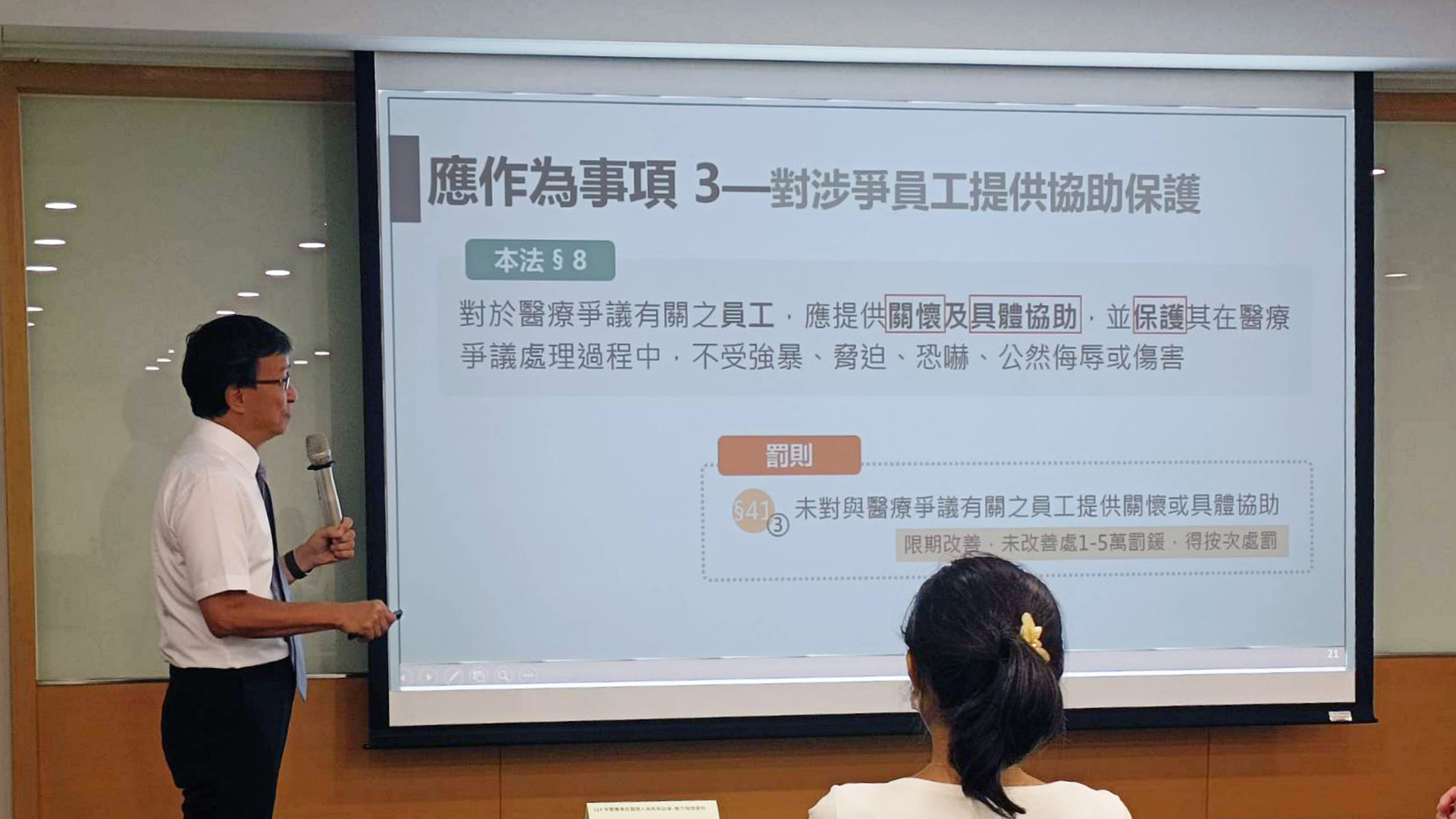

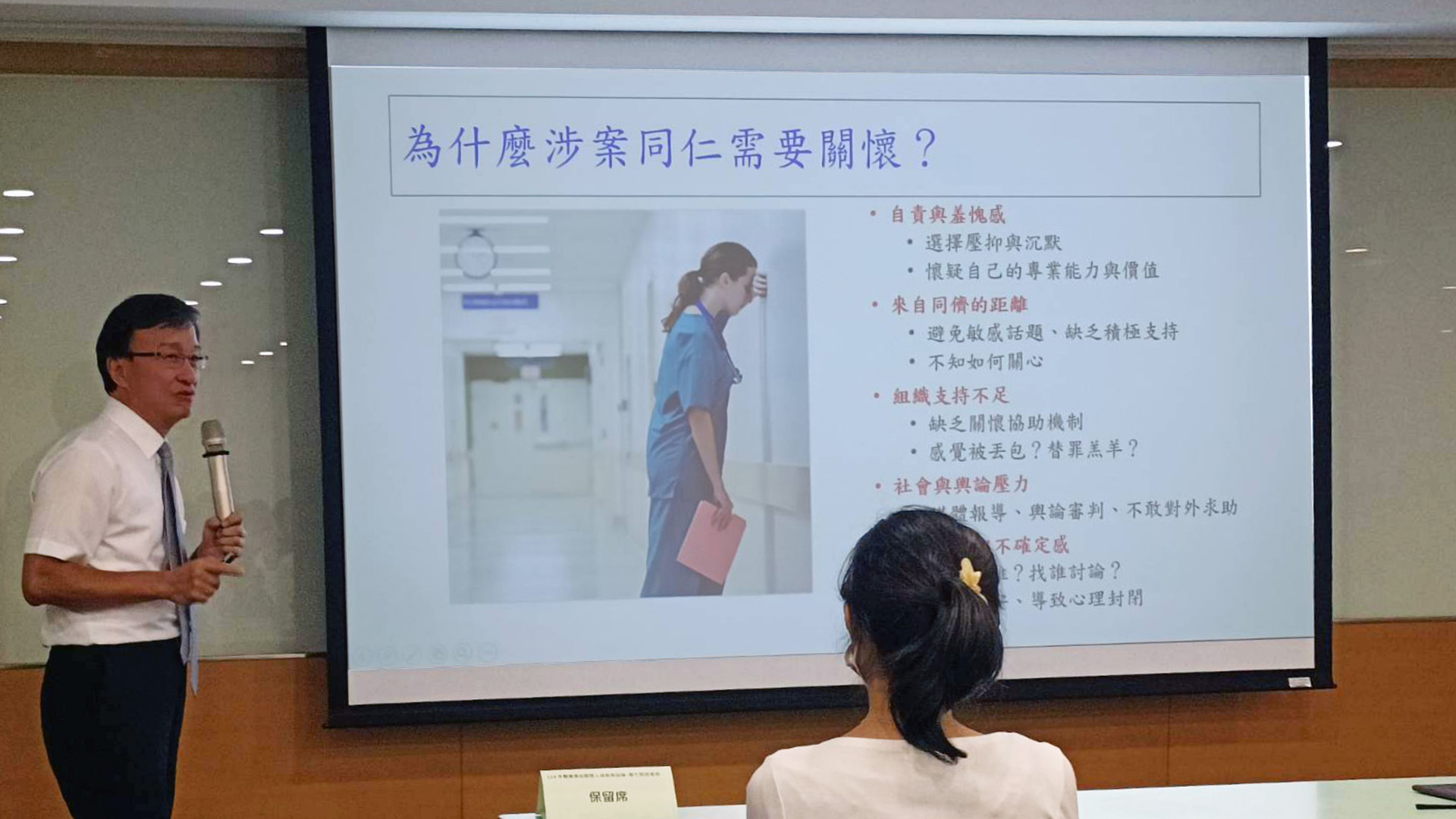

李毅醫師指出,通常涉及醫療爭議案件的同仁,可能會因自責與羞愧感而壓抑,甚至懷疑個人專業能力與價值;若是組織缺乏關懷機制支持,還可能衍生同儕間相處的問題,更艱難的是還得面對社會與輿論的壓力,以及因法律風險與不確定感導致焦慮難安、自我封閉的心理問題。這也是「醫療事故預防及爭議處理法」中明確指出「對於醫療爭議有關之員工,應提供關懷及具體協助,並保護其在醫療爭議處理過程中不受強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或傷害」。

在醫療風險逐漸受到社會關注的當下,如何從「醫病關係」著手,建構正向互信的醫療環境,是醫界非常重要的課題。李毅醫師分享了多件發生在花蓮慈院的實例,也以花蓮慈院的醫療事故關懷小組為例,介紹團隊成員包括院長室(專責醫師)、品管中心、社會服務室、公傳室,以及法務人員、心理師、科部主管、護理主管等,主要功能就是提供病人及家屬,涉案同仁等雙向的關懷。

李毅醫師也具體分享花蓮慈院醫療事故關懷小組的運作模式,以及對病人及家屬、對涉案同仁的正向關懷與方式。包括在啟動關懷小組之前,社服室與專責醫師已完整蒐集事件資訊、迅速掌握真相,並釐清有無疏失,及衍生爭議的原因分析等,也強調在處理過程更應經由持續的接觸、關懷或陪伴,避免讓病人、同仁有被遺棄的感受。

此外,李毅醫師也分享針對99床以下的地區醫院,以及基層診所,花蓮慈院團隊自2023年協助東部的玉里慈濟、關山慈濟、部立花蓮醫院、部立花醫豐濱分院等4家地區醫院,以及國泰聯合診所、北國泰聯合診所、何裕鈞骨外科、周耳鼻喉科、嘉光耳鼻喉科、福康、康寧、簡永典骨外科、里安等9家診所組成「醫療事故合作醫院關懷群組」的歷程,以及今年,因部立臺東醫院、部東成功分院、臺東聖母醫院,以及欣成、之門、林肯、華信等4家牙醫診所的加入,成立「東區醫療事故關懷群組支持系統」等經驗。

李毅醫師強調,涉及醫療爭議事件的同仁是很孤單的,最重要的是陪伴、讓其感受到組織的重視,且實質的幫助比安慰更重要。而依據東部地理環境及公衛特性,建置可及性通報系統網頁平台。包括建立醫療事故關懷群組合作辦法,成立互助小組、及時溝通平台,並與花蓮縣醫師公會合作,除了關懷涉案人員、病人及家屬,輔導交流項目還包括教育訓練、醫療爭議事件的檢討分析及預防措施,更期可以防範並降低醫療暴力事件的衝擊。

撰文/游繡華、攝影/蕭智文