「你是我的專屬天使……」罹患骨肉瘤的癌友正宇,用清澈的歌聲唱出對醫護團隊的感恩。睽違兩年,東部兒癌病友會再度於花蓮慈濟醫院舉辦。許多已長大成人的病友重返醫院,不僅見證小兒科團隊多年來守護花東病童的努力,更分享醫療之外,生活與心靈上的長久陪伴。最令人動容的是,許多小病童康復長大後,選擇投入醫療行列,將當年得到的照護與關懷化為助人的力量。

陪伴的力量 與孩子同行

根據兒童癌症基金會資料,台灣每年新增約450至500名兒癌病童,常見類型包括白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、神經母細胞瘤與軟組織惡性腫瘤。隨著醫療進步,五年存活率已達八成,十年存活率亦可達七成五。然而,隱藏在冰冷數字背後是一個個家庭艱辛的抗癌之路。除了專業治療,家屬需要更多的理解與陪伴,才能讓孩子們在漫長治療中看見希望。

8月22日,花蓮慈濟醫院小兒部攜手社服室、二七西小兒科病房及兒童癌症基金會,共同舉辦「與我童行─暑期兒童癌症育樂營」,邀請東部癌症病童與家屬齊聚一堂。這項一年一度的聚會,自2015年起開始舉辦,期間遭遇疫情停辦兩年,今年再度舉辦。護理師和病房早早通知家屬和大小朋友一起回來敘舊。小兒科病房護理長李依蓉表示,在花東地區,慈院目前接觸並持續關懷超過一百個兒癌家庭,這份陪伴從未間斷。透過「與我童行」病友會的舉辦,不但讓孩子與家屬獲得知識和力量,最重要的是讓這些家庭們知道,他們不是只有一個人,醫療團隊一直都在。

專業醫療知識 提升癌友守護力

活動當日,小兒部醫護團隊一早便在現場熱心投入準備,以笑容迎接病友與家屬。小兒內分泌科主治醫師陳毓劭分享癌症治療過程中常見的內分泌神經失調問題,協助家屬及早辨識異常。營養師林惠敏則以簡單口訣:「每餐水果拳頭大,蔬菜水果足夠,腸道就會健康。」提醒孩子與家長維持均衡飲食。並指出維他命D含量與癌症死亡率呈現負相關;維他命D含量越高,患者的風險越低,但目前研究只能說明兩者有關聯,仍需更多臨床研究證實。

兒童血液腫瘤科主任楊尚憲醫師提醒家長留意兒童癌症的「九大警徵」,如不明原因的發燒、疼痛、腫塊、臉色蒼白、紫斑出血或神經症狀等。楊尚憲醫師以簡報來介紹花蓮慈濟醫院兒科一路的發展與努力,

如今在少子化與醫療人力不足的挑戰下,更需因地制宜,重新建立符合東部需求的照護模式。花蓮慈院也陸續接受國外需要幫助的癌症病童跨海治療,自2020年起,已有16名國外病童專程來到花蓮慈院接受治療。楊尚憲醫師表示,花蓮慈院一路走來,在很多時候幾乎只有一位小兒血液腫瘤科醫師的狀況下,醫護協力一起努力,治癒率不斷提升,兒癌五年存活率已更達八成,等同於北部醫學中心,這也是慈院努力給病童和家屬們最大的信心和保障。楊尚憲醫師與鄭雅君護理師表示,兒癌患者治療若超過了五年,並且情況趨於穩定,可說是治癒了,只需要定期回診追蹤即可,這樣的成績也獲得病友如雷的掌聲。

病童健康長大 以醫療人員的身分走回醫院

當日現場聚集了不同年齡層的病友,從剛學步的孩子,到已成年的青年。除了專業課程,現場也安排輕鬆的互動環節。藝術治療師劉家妤帶領孩子與家長進行拼貼創作,利用紙張、蠟筆和彩色棉繩完成作品,透過藝術表達心中的重要人物與情感。當孩子們完成作品並高舉與家人合影時,現場充滿笑聲與掌聲。藝術治療不僅帶來快樂,更讓家屬在緊繃的抗癌過程中找到紓壓的出口,也讓病童感受到被理解與接納。

家住萬榮鄉的田美娟一家六口,全家人齊心陪伴罹患白血病的三女兒瑜佈,一大早即開車來到花蓮慈院。瑜佈在六歲時確診白血病,因免疫力低下,身體變得脆弱敏感。母親回憶當初的驚惶與迷惘,不僅經濟受到了極大的衝擊,她和丈夫更因不知如何照護女兒而感到徬徨無助,所幸花蓮慈院團隊一路支持,才讓全家人重拾勇氣。她誠懇地呼籲:「不要以為癌症就是死亡,勇敢地往前走,一定可以看到希望!」她始終堅信家庭的凝聚力以及社會的愛心,能讓彼此更勇敢地面對挑戰。楊尚憲醫師和鄭雅君督導也鼓勵瑜佈恢復健康後開心長大,更歡迎她將來當醫師或護理師,回來花蓮慈院跟大家一起工作,讓瑜佈露出了害羞又期待的笑容。

很多長期照護的病童,在住院接受照顧的同時,也無形中培養了他們對醫療的興趣和熱情。今年27歲的淮忠,小學一年級時偶然發現左腳的腫塊,以為僅僅只是腳踝發炎,就醫時卻被診斷罹患罕見的橫紋肌肉腫瘤。年幼的淮忠在治療過程中幾乎天天嘔吐,父親陪伴在旁,心疼難以言喻。歷經九年的治療後,曾經以院為家,和醫護人員更培養了如家人般深厚的感情。如今他已成為一名放射師,他笑著說:「我會選這份工作,是因為當時覺得做這項檢查時最不痛苦。」從癌症病童到醫療人員,他的故事見證了生命的韌性與轉變。

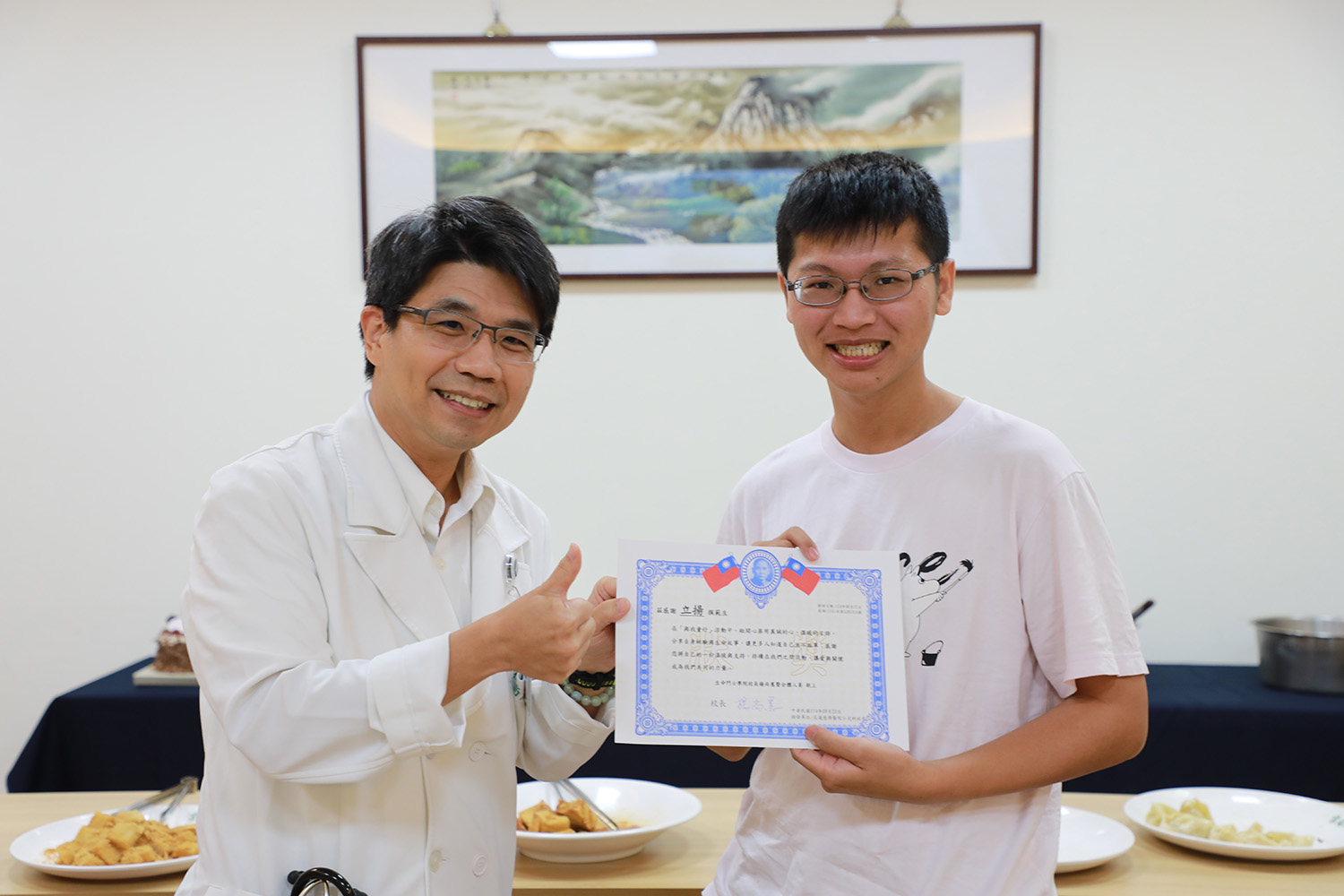

癌友立揚則是在國小三年級時確診急性骨髓性白血病,都是非常資深的學長級病友,也見證花蓮慈院兒科超過20年的陪伴。當年還是住院醫師的楊尚憲醫師,常在午後的病房現身,陪伴、聊天以舒緩他的心情;護理師們也悉心照料,讓他在艱苦治療中感受到希望。歷經十多年的回診追蹤,如今的他已逐漸康復,並自藥學系畢業並回到花蓮慈院服務,以自身經歷回饋社會。他鼓勵正在與病魔對抗的家庭:「人生總會遇到一些門檻,只要勇敢跨過去,就會迎來新的希望。」

守護健康與幸福 慈院不缺席

「從住院醫師到小兒血液腫瘤科主任,每一位孩子的面容與病情我至今仍歷歷在目。」自2003年起便在花蓮慈院耕耘的楊尚憲醫師感慨說道。如今他將赴中研院進修,雖仍在花蓮慈院看診,未來與孩子見面的時間將減少許多,令家屬及醫療團隊深感不捨。小兒科病房也特別準備了楊尚憲醫師二十多年來在病房陪伴病童們的往日時光,串成一部感謝的影片,讓醫護和家屬病友們都陷入回憶之河中。尤其小病童們在最後用無邪的笑容童真的話語道出感謝,讓楊尚憲醫師也感動到淚水在眼眶中打轉。楊醫師說,大家都說醫師陪著孩子長大,但他常常覺得其實自己是被陪伴的人,是孩子們陪著他一路成熟長大。

而罹患骨肉瘤的正宇,在活動尾聲登上舞台,害羞的他鼓起勇氣深情獻唱《專屬天使》,將歌聲送給一路守護的醫護團隊。對他而言,楊尚憲醫師、李依蓉護理長以及醫護夥伴,就是他在人間的天使。回憶當年,正宇自16歲起便打工分擔家計,卻被診斷罹癌,因擔憂拖累家庭原想放棄治療。護理長李依蓉得知此事後為他四處奔走籌募醫藥費,才讓他得以勇敢接受治療。正宇說:「我們每一個人都很勇敢,不要小看自己走過的路。雖然治療很辛苦,但我們並不是孤單的,因為彼此就是最大的力量。」

正如瑜佈母親所言,癌症不是終點,而是凝聚家庭與愛心的契機。花蓮慈院小兒部也用心的準備病友會,在知識與關懷並行的陪伴下,讓每位病童與家庭都能在困境中看見希望,勇敢迎向健康與幸福的未來。「與我童行」不僅是一場聚會,更是一種見證,讓孩子與家屬在困境中依然看見希望,並將愛的循環一代代傳下去。

(撰文/宋雨安、吳宛霖;攝影/吳宛霖)