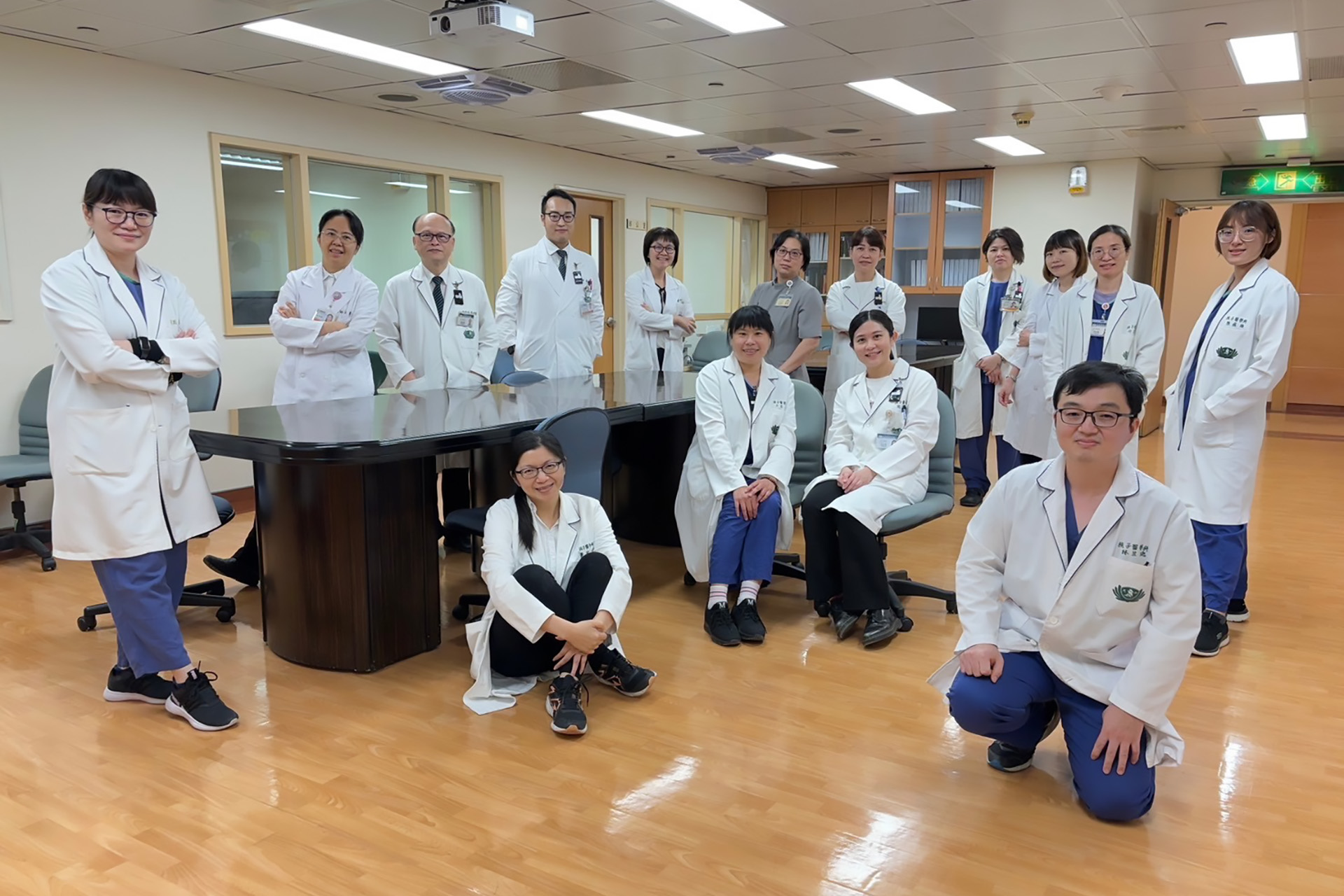

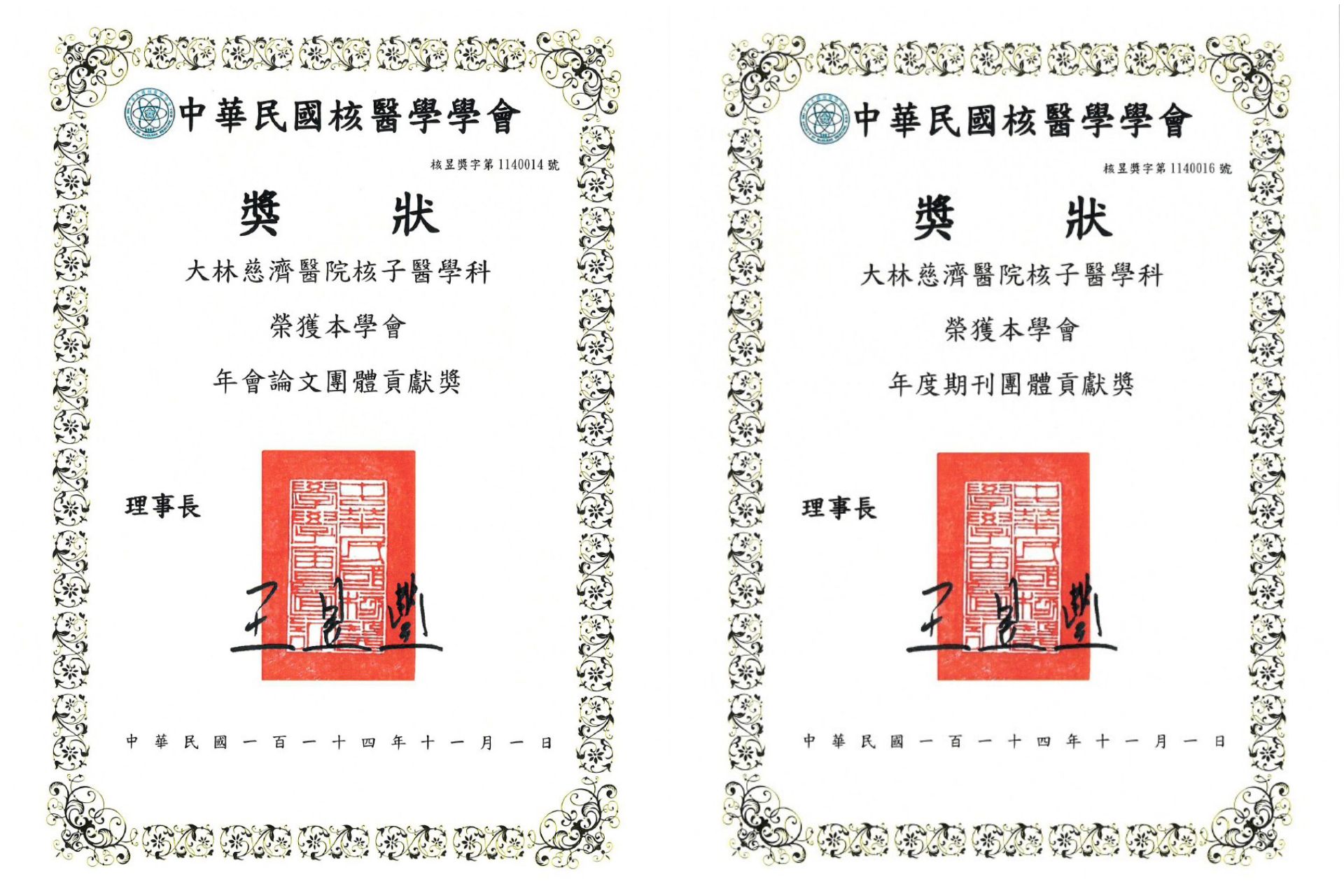

大林慈濟醫院核子醫學科在今年「核醫學學會年會」再傳捷報,一舉獲得「論文團體貢獻獎」與「期刊團體貢獻獎」,展現多年持續累積的研究能量與臨床創新成果。核醫科技術主任廖建國表示,這份榮耀不是個人的舞台,而是全科同仁共同努力的成果。「我們的研究文化已深耕十多年,每一位同仁都是點亮這份光亮的重要力量。」

核醫科主任莊紫翎表示,核醫科長期維持高研究密度,科內僅13位同仁,卻能在一年內共同產出31篇研究成果,平均每人至少2篇,是全台少見的研究能量。廖建國則笑說,研究從來不是「為了得獎」,而是同仁了解,在醫療服務之外,教學與研究同樣能提升病人的照護品質。「只要願意開始,我們就陪著同仁把一個小想法,磨成真正能改變醫療的作品。」這種「從無到有、全員參與」的文化,也成了科內能夠年年保持高動能的原因。

核醫科的研究題材不侷限於新藥或尖端科技,更貼近臨床需要。廖建國舉例,如同仁將口頭衛教改為電子影音衛教、透過九年影像流程回溯分析降低標示錯誤率、改善病人移床與跨科合作方式等,都反映研究的核心精神,用實證讓醫療更安全、更有效率。

今年獲獎論文之一,由核醫科游舜宇醫師針對腎臟出血病人的創新應用研究。一名 32 歲腎臟出血病人,接受經導管動脈栓塞術(TAE)止血後,術後仍持續出現腎周血腫,傳統影像難以判斷是否仍有活動性出血。游醫師團隊以 Tc-99m 標記紅血球顯像結合正子造影進行評估,雖然掃描可見殘留血腫,但未有任何顯影劑活性,顯示出血已停止,成功避免病人接受不必要的侵入性檢查。後續病人血色素穩定回升,順利出院。這項研究顯示,核醫影像在複雜出血判讀上的非侵入性優勢,未來可望成為更多臨床情境中的重要工具。

除了研究量能與臨床應用屢屢獲肯定外,核醫科也積極推動教育傳承與跨科合作,從精實醫療到智慧醫療都能看見團隊投入的足跡。核醫科主任莊紫翎表示,研究不只是數字,而是一種讓醫療更好的能力。我們希望把這份精神延續下去,讓臨床、教學與研究真正三軸並進。

撰文/黃小娟;攝影/大林慈濟醫院提供